2025年8月9日、兵庫県三木市へのお墓参りの延長で、鳥取県の智頭町まで足を延ばしました。

私と息子は鳥取県へ行くのは初めて。最近は専ら、未踏の地の踏破に憑りつかれていて。

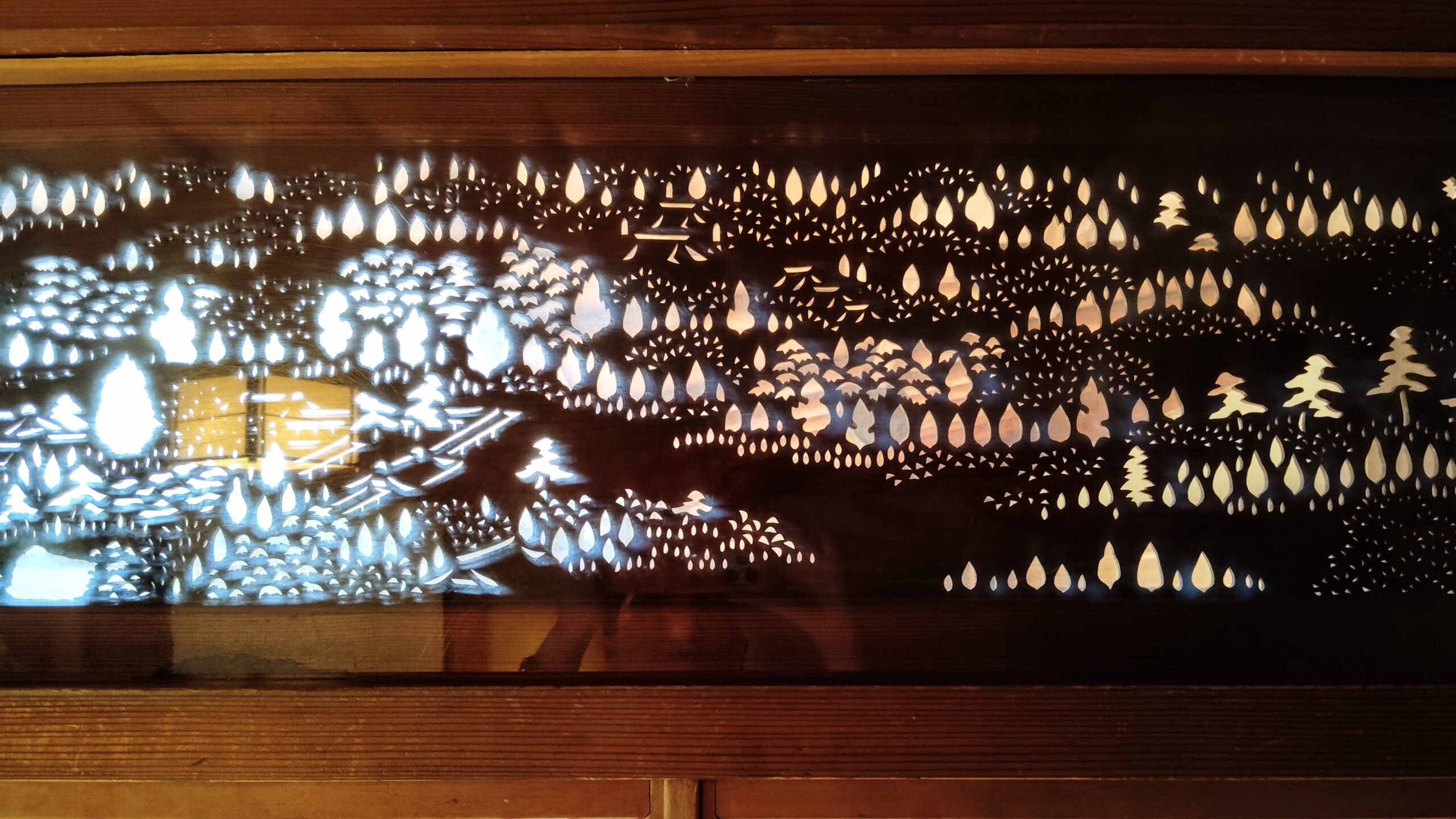

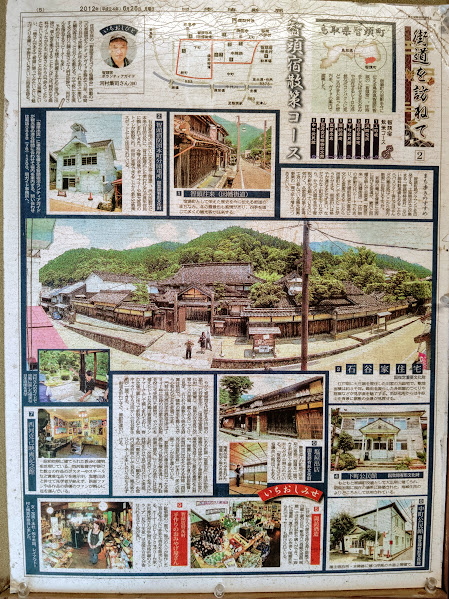

さて智頭町は、鳥取を目指すと決めて地図を繰ったときに目に飛び込んできた、鳥取随一の美しい宿場町。この選択がいかに正しかったかは、流々仕上げを御覧じろ、です。

さて、10時に到着したのは、兵庫と岡山と鳥取の三県にまたがる三国平の裳裾、岡山県北部の西粟倉村の道の駅。吉野川というのですね、この道の駅に沿った川も。山間の素朴な道の駅で、お墓に供えるお花がとてもお値打ちでした。

西粟倉村からほどなく、鳥取県に入りました。智頭町、よく手入れされた杉が名産の、びっくり、とってもとっても美しい町で、文化水準と民度が高いことが目に見えてわかる清潔な街並みの宿場町に、意識を攫われました。

智頭町観光協会のマンホール。鳥取だから、サンドなのですね、ご当地ポケモン。あ、写真撮るの忘れましたが、この観光協会の建物も、円状の屋根など曲線の見事な日本家屋の粋を凝らしてあって、町のメルクマールとして確かなものだと感心しました。

観光協会でたくさんのフライヤーとマップを手に入れ、智頭宿へ。

ほんとうに、きれいな町です。

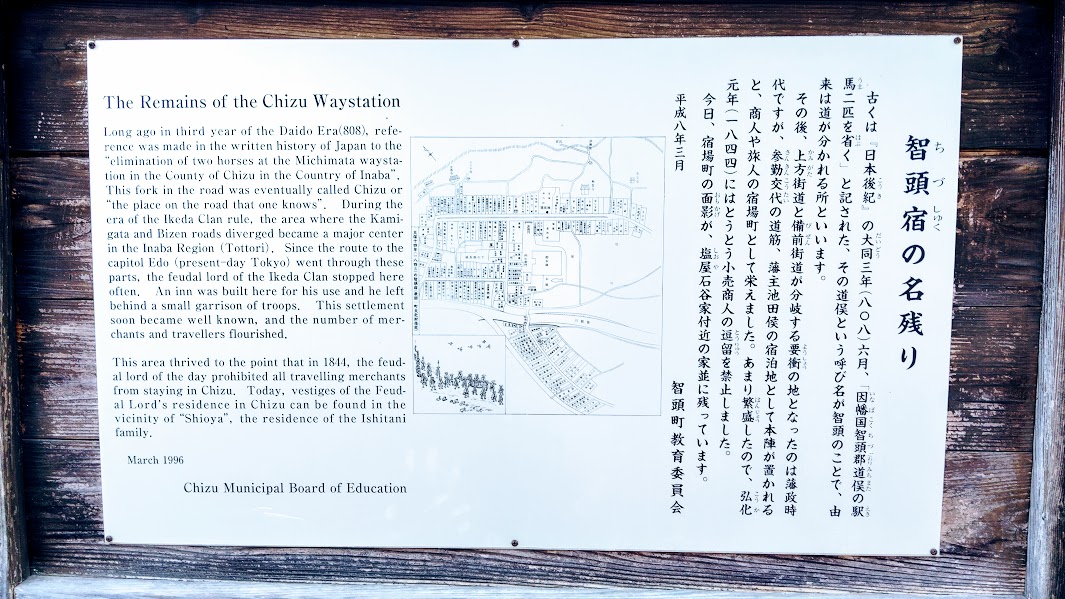

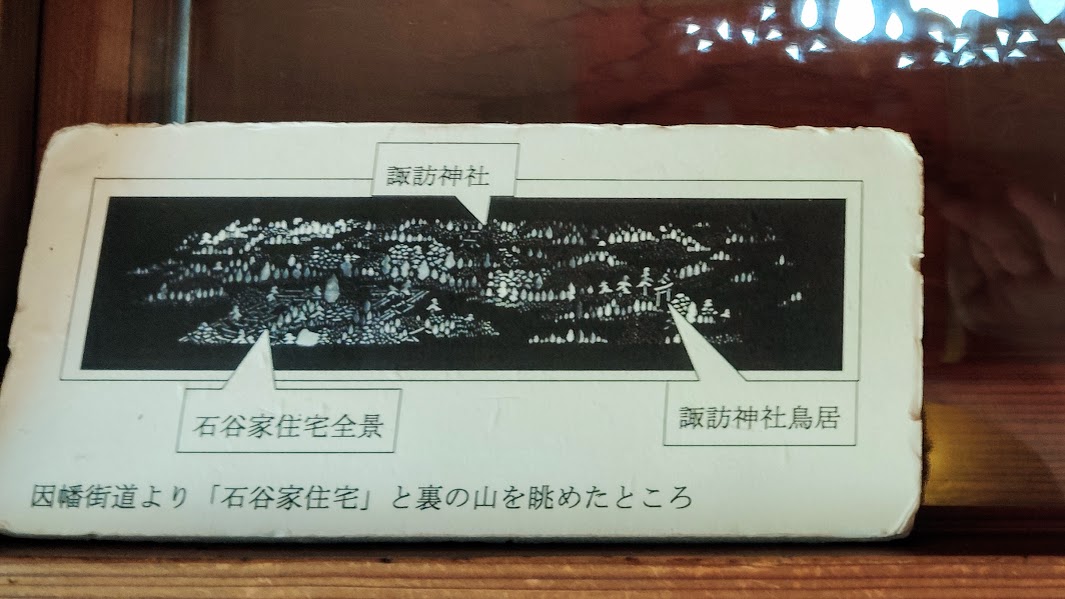

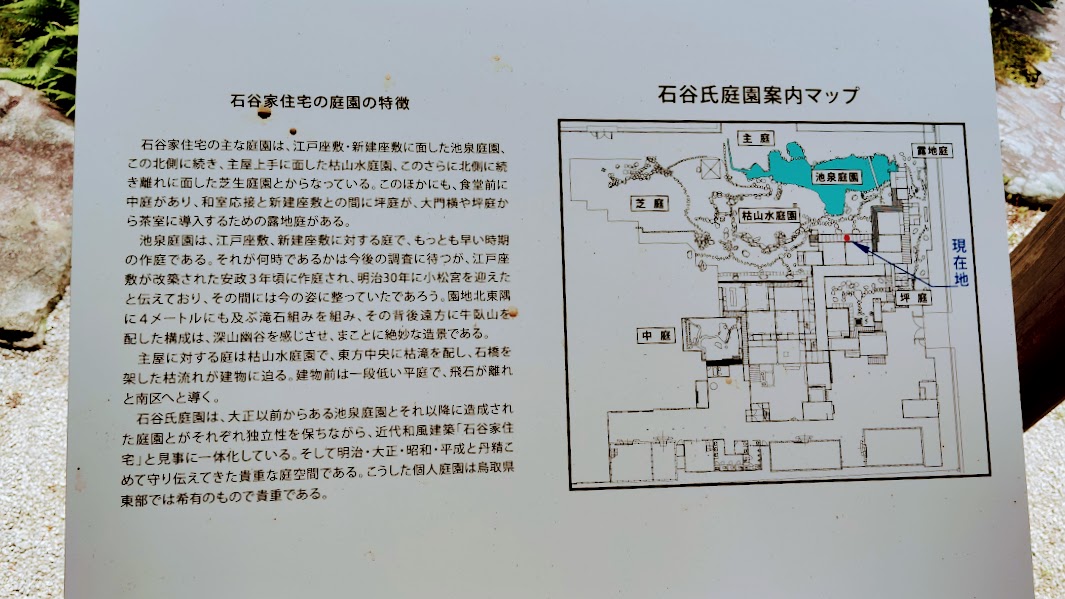

諏訪神社を取り込むように建てられた石谷家住宅。圧巻。

四角に刈られた植樹と、段違いの石垣に則した築地壁、いきなりの職人技に、息を呑みました。

正面玄関はまだ? 山陰の山間の町に、こんな立派な日本屋敷が築かれているなんて。

そうか、ここも因幡なのか。オオクニヌシのゆかりの地なんだ。

3,000坪って。40の部屋って。7棟の蔵って。

県じゃなく、国の指定重要文化財というのも、納得。

奉行所ですか? この門構え。石谷家は庄屋でもあったので、ある意味、民間の奉行所みたいなものか。

天ざる、ものすごく魅力的。私は天ざるが大好物なので。

でも今日はお目当てのお食事処があるので、我慢我慢。

門を入って、いきなり道を曲がる。外敵対策、まるで城みたい。

これが和室の玄関とのこと。まるで寺院。奥の日本庭園を絵のように演出しています。

小高いところから見るとこんな感じ。モダニズムの大正時代に建てられたのですが、宿場町の景観を損なうような建築様式にはしなかったのですね、石谷家のご当主。

山林長者のお屋敷とはこれいかに、です。でも、とってもとっても趣味が良い、美しいお屋敷です。

入場料を納めて入った土間、もう、圧巻! あの、野太い松の梁!

日本家屋ですが、これは、西洋の教会に面した広場に通じる、歴たる公共の場です。

貴族院議員を務めた石谷家当主の見識が漲る。さすが、国の重要文化財。

いろいろ目を奪われたのですが、最も釘付けになったのは、この優雅な階段。

日本建築の家に溶け込む、洋の渡り廊下。私がこの家の子どもなら、ずっとこの階段と渡り廊下で遊んでいる。

洗練されているのに、やわらかく、あたたかく、石谷家のご当主の気質がにじむよう。

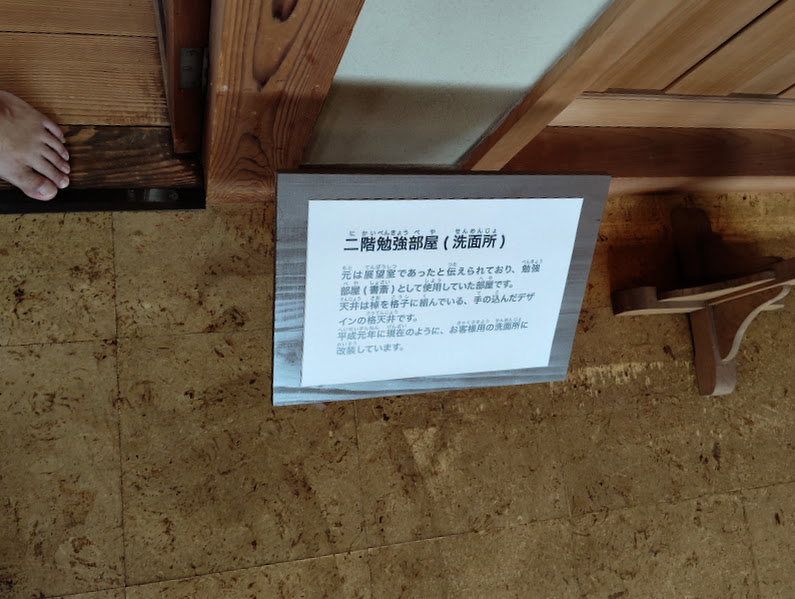

明るいお部屋は客室用の洗面所。いつものように、姿見チェック。

177cmの息子とは、もうこんなに身長差がついてしまった。

もとは勉強部屋でした。明るくて、とても素敵な子ども部屋です。

2階には、神棚が鎮座まします神殿。

陽当たりの良い部屋。神様のお部屋にふさわしい。

日本庭園を見降ろして。きれいに手入れされています。

1階に降りて。畳敷きの廊下が気持ちいい。書を鴨居に留めているのは、なんと、お能の仕舞の扇子。十代のころ、お能の謡(うたい)を習っていた私、なつかしくなりました。

中庭、廊下の欄干の紋様、火灯窓の意匠。大和郡山市の遊廓、川本楼を思い出して。

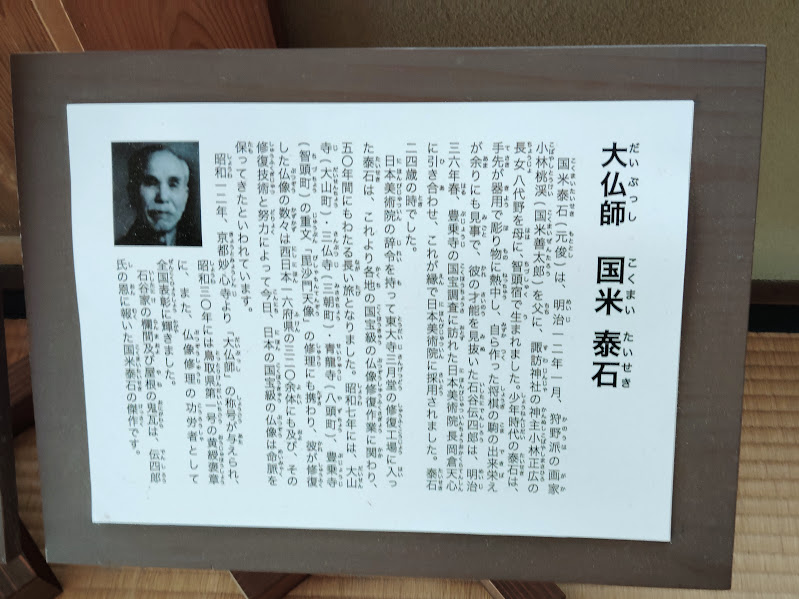

石谷家のご当主に見出され、大仏師となった国米泰石。

お礼として造った欄間がもう、愛らしくて。

石谷家のご当主、私も尊敬せざるを得なくなり。

2階の神殿の真下に、仏間。だから、火灯窓。火灯窓は、仏教建築様式なので。

あー、実際はもっと澄んだ池です。しかし、広大な庭と池。これが個人の邸宅とは。

英語圏からの団体客、日本の大都市はもう訊ね飽きたのか、ここまで押し寄せてくるとは。

自分の理想の家が、みんなの理想の家となる。抽んでて美しいものは、こうして残されるべき。

さて、母屋を出て、居並ぶ蔵へ。

解放されているのは一号から三号までの蔵。

三号蔵では、全国47都道府県のご当地風鈴の展示会が開催されていて。

蔵の中、風があまり行き届いていなくて、音色があまり鳴り響かず、残念。

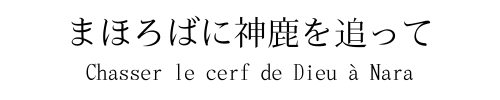

一号蔵では、「山田尚公 叩き彫作品展 木を刻む」が開催されていました。

蔵に入った途端、得も言われぬクスノキのすがすがしい芳香が漂い、夏の憂さが一斉に晴れました。

山田尚公さんの作品群、すべてクスノキの一木彫りで、奈良時代の仏像がほぼクスノキで製作されていたことを思い出さずにいられませんでした。

「ママ、仏様みたい」と写真を撮ってくれた息子が叫び。

「仏像顔だけど、中身は悪魔だよ」と私、破顔一笑。

母屋には、見張り小屋のような秘密めいた部屋もあり。

この階段の入り口、表向き、戸で塞がれて隠されているのです。

上ると、こんな空間。ちょっと、中二病をくすぐられるような小狭さ。

こうして、ここから母屋の入り口を見降ろせるのです。賊へ向けて、矢でも射かけられそう。

再び、母屋の土間へ。こんな開放感のある土間、初めて。

名残惜しい。石谷家住宅、私の初めての鳥取県で訪れた名所、最高でした。

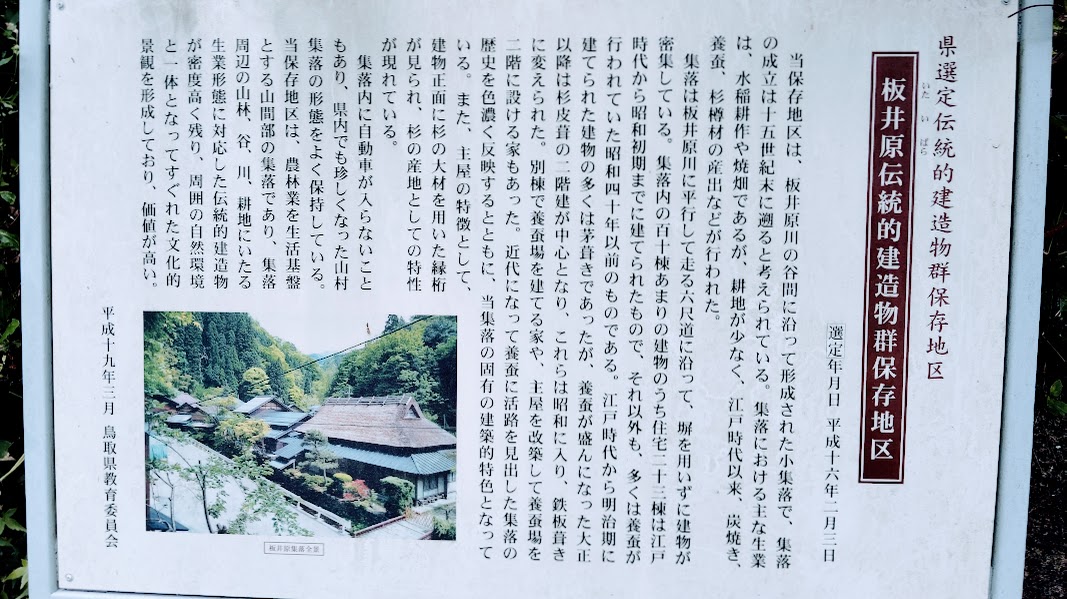

さて、智頭宿から車で15分、徒歩だと1時間、日本の山村集落の原風景として「鳥取県伝統的建造物群保存地区」として選定された、板井原集落へ。なかなかの細い険しい山の車道で、車の運転が不得手な方は遠慮されたほうが身のためです。ただし、その、美しい山の集落、徒歩でも訪れるべきではあります。

お目当ては、古民家カフェ和佳(のどか)さん。この、小川に沿った建物の風雅なこと!

なんて懐かしい風景なのか。

初めて訪れた場所とは思えない。

炭焼きと養蚕と杉樽材の産出が生業の集落とのこと。

板井原川を渡り、カフェのなかへ。この川に面した窓の席、すばらしい。

板張りの床、なんて落ち着くのか。

これは、なんだろう、心にずっとあったような、私だけの部屋のような。

奥の間は、畳敷き。これもなんとも落ち着く。

夢を見ているような、ここは現実の世界なのか。

ふるさと、そうか、そうなのか、だから懐かしくてあたりまえ、なのか。

お食事ができあがるまで、屋内を探索。ここは玄関入ってすぐの囲炉裏の間。

囲炉裏の間の向かって左手は、お台所。

玄関は、こういった風情。鹿の神がお出迎え。

お食事は日替わりランチのみ。それがいい。

鮎の塩焼き、柿の葉寿司、茄子の味噌汁、金糸南瓜の酢の物、掬い豆腐、肉じゃが、ゴーヤの鰹節あえ、きんぴらごぼう。どれも絶品でしたが、とくに、山陰の柿の葉寿司は山椒の実をのせるところも新鮮で、柿の葉で寿司をくるまないところも素朴で、板井原の湧き水で炊きあげた白米でつくった柿の葉寿司、一生の想い出のおいしさ。鮎も、ふくふくと肥えて、おいしかったなあ。

真昼に見る夢のようなお食事でした。

でも、とても懐かしく、前世かもしくは夢で来たことがあるのかもしれない、そんな場所でした。

来て良かった。心の底からそう思える里でした。

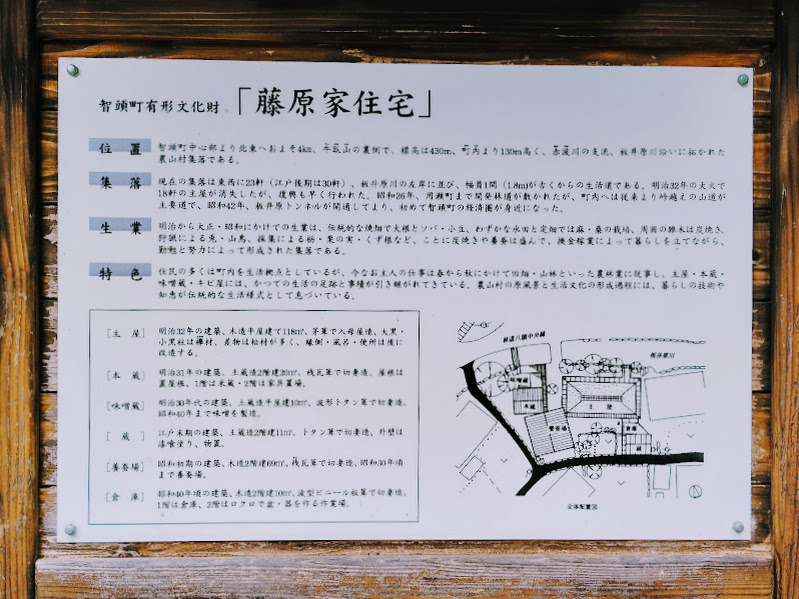

カフェのお隣には、こんな立派な歴史的建造物が。

集落側から見た藤原家住宅。蔵が修繕中、家人も居住されていました。

板井原川のほうから見た藤原家住宅。その奥が、カフェです。

私、初めて訪れた鳥取が、ここ智頭町でほんとうに良かった。

智頭町は、災害時に備えて智頭町への「疎開保険」という制度を設けていて、私も、智頭町のような美しい自然と文化財の豊かな町へは、ほんとうに移住しても良いと思いました。

智頭宿、板井原集落、こころに常に有る原風景。

智頭町、私のこころの疎開先。