2025年8月27日、滋賀県の近江大津京を偲んでの一泊旅行。

朝早くに奈良を出たので、京都駅へ着くなり、駅直結の商業施設つまり駅地下の京都ポルタへもぐり、カフェ「サー・トーマス・リプトン」で、昼食も兼ねた朝食を食べました。奈良県民は近鉄で京都駅をよく利用するので、私も10代のころから駅地下のポルタを便利使いしていました。

ポットサービスの紅茶が嬉しく、メインのエッグベネディクトももちろんおいしいのですが、付け合わせのサラダがたっぷりで、野菜好きの私、上機嫌。

京都駅から、野洲駅までJR琵琶湖線で30分で到着。野洲駅からバスで10分、野洲市歴史民俗博物館、愛称「銅鐸博物館」へ。

銅鐸出土跡の石碑。三上山の麓、たくさんの古墳が築かれ、この一帯は不可侵の聖地とされていたそう。

確かに、近江富士、三上山の美しさは琵琶湖の対岸からも確かめられ、霊峰とされるに最もです。私も湖東へ向かうと必ずお目にかかれる三上山に、いつも惚れ惚れします。

銅鐸博物館、貸し切りでした。すごく立派な建物、私たちだけが観覧客だなんて、もったいない。

私は、縄文の情報過多な込み入ったデザインより、弥生の垢抜けて洗練されたデザインを好むので、銅鐸は細胞に沁みるものがあります。

奈良県で生まれ育った私は、やはり、弥生人の歴史と文化の直系の継承者なのです。

銅鐸に次ぐ銅鐸。げっぷが出るくらい、眺めました。

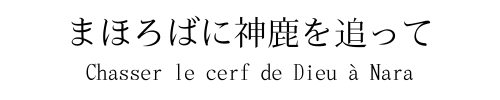

銅鐸って、何なのか。ここらへん、奈良大学通信教育部の考古学概論と文化財学講読のテキスト科目をクリアしなければならない際に、徹底して勉強したので、まあ、目星は自分なりに着けています。

銅鐸は土に埋められた、人間のように、種子のように、犠牲のように、希望のように。

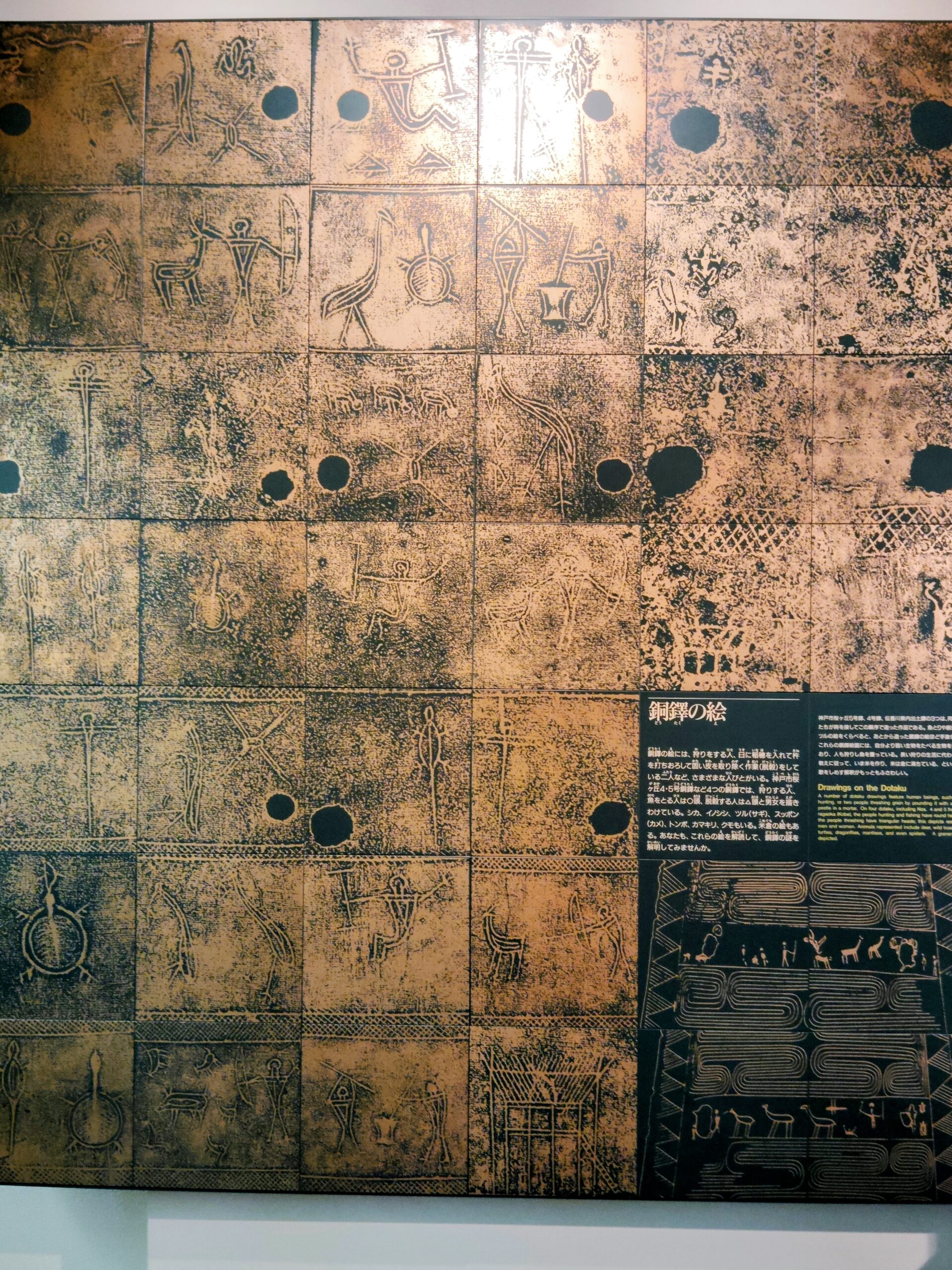

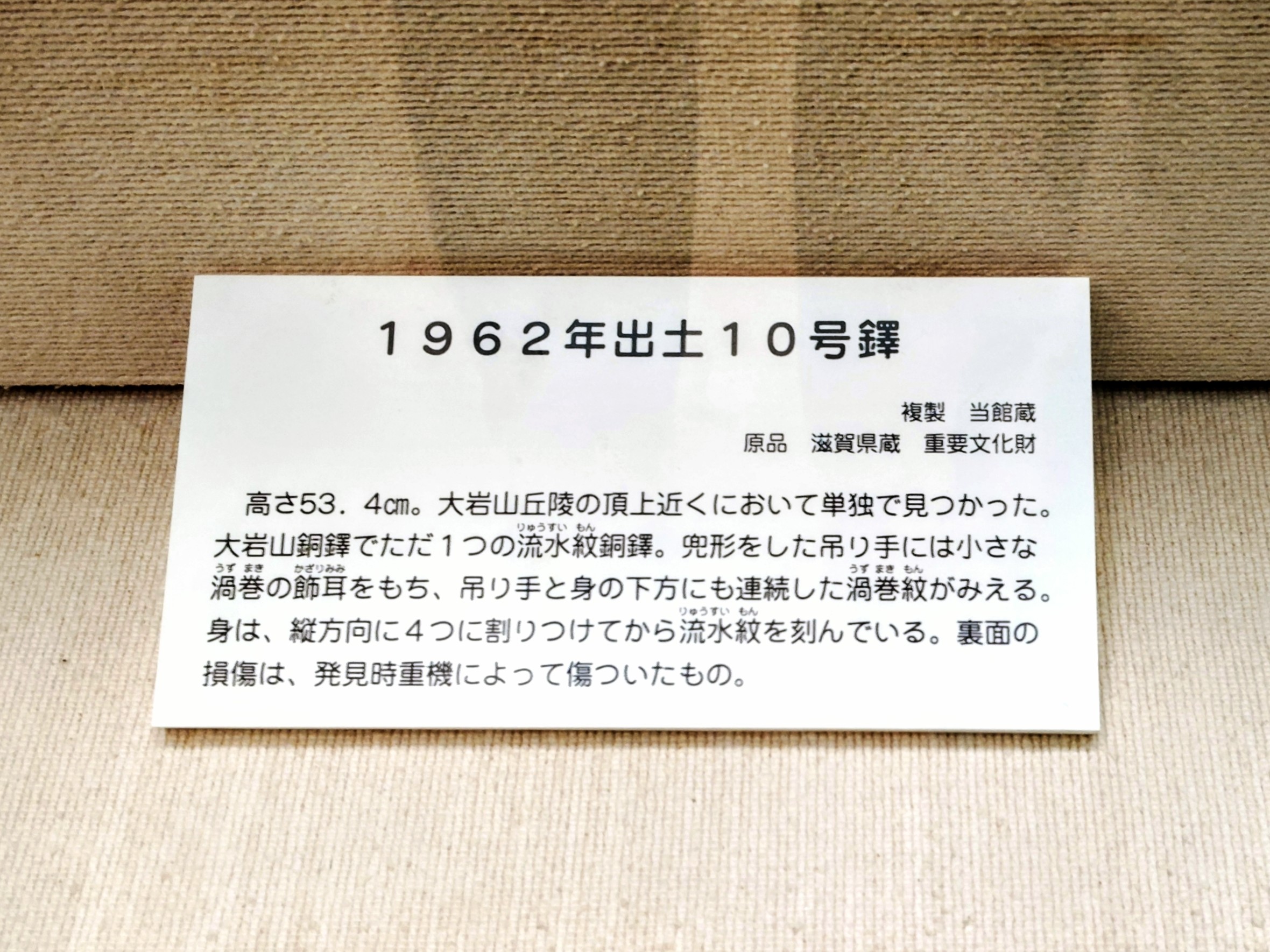

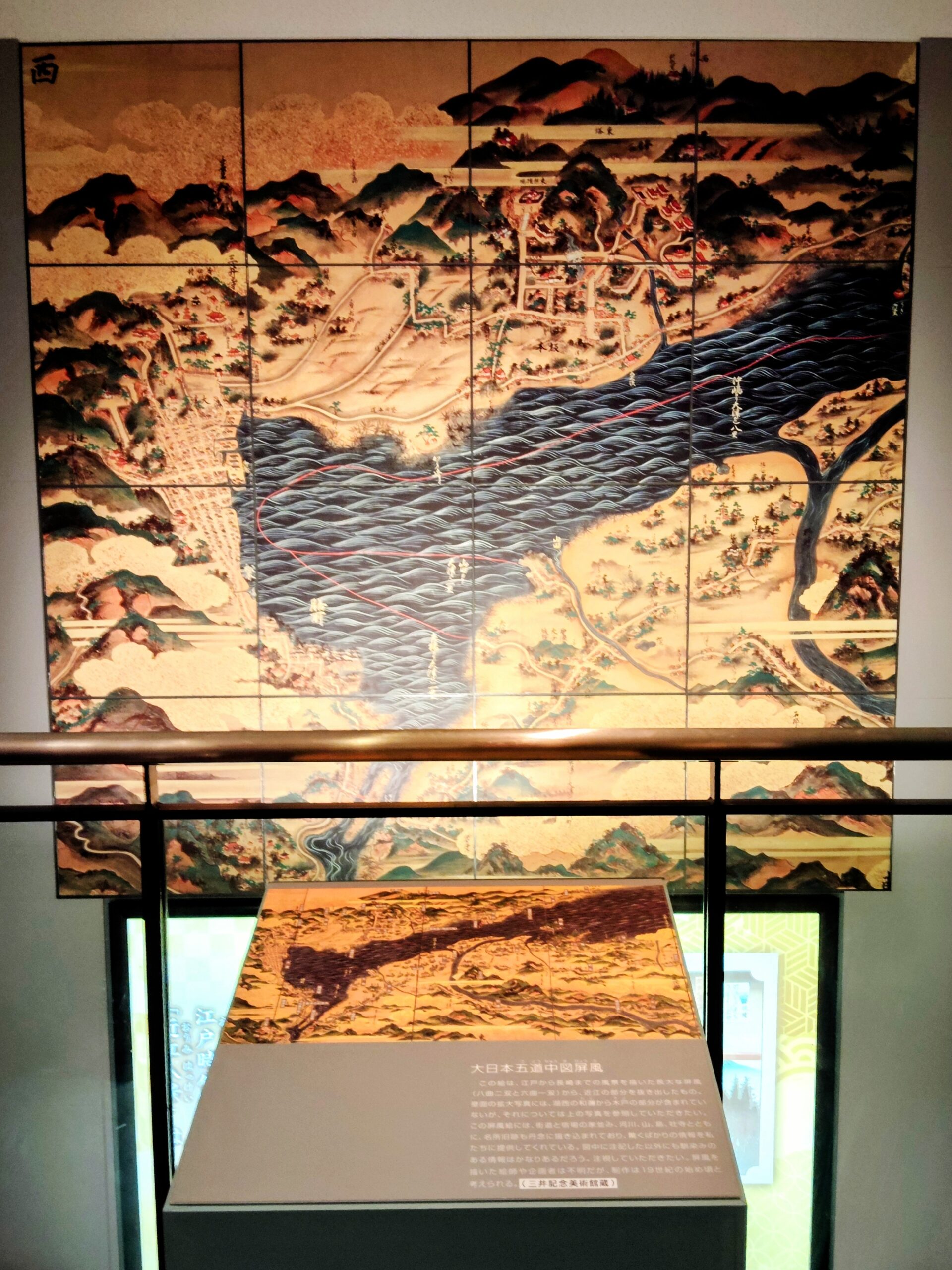

館内は、野洲市の歴史の変遷をパネルで紹介していました。個人的に一番感銘を受けたのが、ここが平家終焉の地であったということ。

琵琶湖は、近江遷都や織豊政権のみならず、平家の幕引きの舞台でもあったのか。

ほんとうに、日本史の舞台裏だ、ここ、近江は。

博物館や美術館を巡るにあたり、必ずすること、それは、出展品のなかで「欲しい」ものを見つけること。それもなるべくは、唯一の。

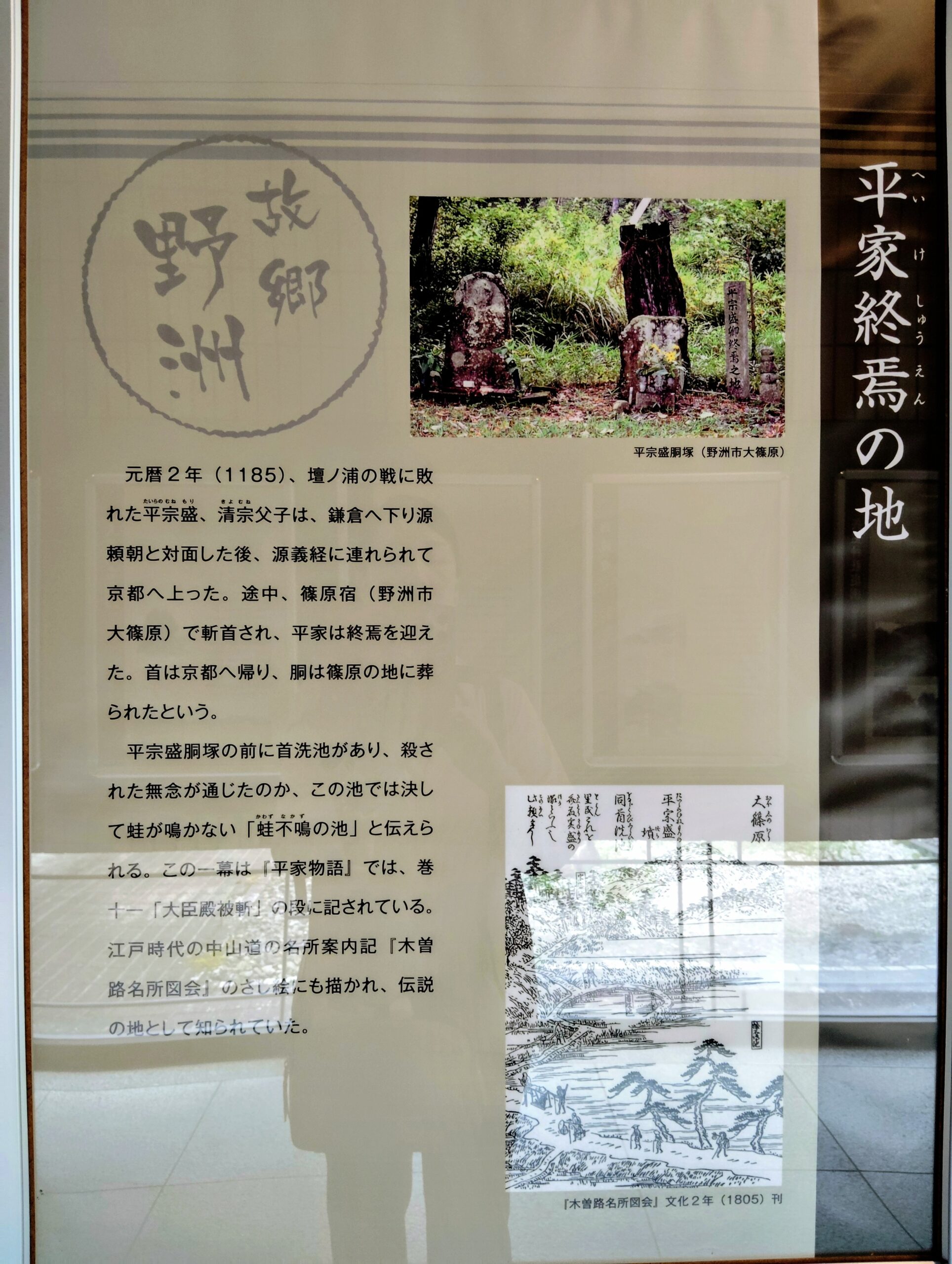

今回は、これ。後世のデザインにもそのまま転用できるほど上品な流水紋を、その総身に刻まれた銅鐸。

まさかの唯一の流水紋銅鐸とは。ちょっと、特別な銅鐸なのかもしれない。

これは、水の祭祀に使われたにちがいない。

発掘時に壊されて傾いてしまったその姿(しな)、まるで水の女神のよう。

三上山の巫女が、野洲川から琵琶湖へ献じるように、そっと抱えていたような。

銅鐸、鳴らしてみました。私たちの他に誰もいないから、響いた響いた。

弥生人のコスプレの衣装も豊富、なかなか楽しい施設。隣接する公園も立派な歴史公園で、もっと時間をかけて訪れるのも良いかも。ワークショップも本格的で、銅鐸の鋳造もできるそう。再見の価値は充分あり。

銅鐸博物館、ここ、私、もしかしたら、来たこと、あるかもしれない。初見のつもりが、なんとなく、記憶がある。

子どものころじゃなく、若いころ。三重の美杉町の北畠神社も、そうだった。

忘れていた場所を思い出したら、胸が痛くなってくる。その地に立って、思い出したら、なおのこと。

敢えて忘れ去ったのだろう意味も含めて、若いころの自分の懸命さがよみがえって、心臓が止まりそうになる。

必死だったのだと思い出してしまったら。

野洲市から大津市まで電車で30分、琵琶湖が真正面のホテルに到着。ここに至って大雨が降ってきましたが、夕方には晴れました。そして、義仲寺の最寄りの居酒屋さんへ。このお店は琵琶湖や近江の名産をふんだんにもてなしてくださる、知る人ぞ知る、の隠れ家なのです。前日にコース料理を予約しておきました。

先ずは、ビワマスをメインとしたお刺身の盛り合わせ。おすすめの滋賀の銘酒「松の司」と共に。この日本酒がもう、絶品! くせがなくて、良い香りがして、まろやかなのに後味はスッキリ、これは人生で味わった日本酒の五指に入る!

ほぼ出回らない甲賀市の杉谷茄子の田楽……おいしい! これだけでおなかいっぱいになるボリューム!

琵琶湖で採れたハス、魚編に時と書いて、ハスと読む。コイ科の淡水魚で、これも琵琶湖でしか食べられない貴重な魚。もんのすごい大きな魚で、しかも揚げているからハイカロリー、こっちのおなかが膨れ上がってしまいました。

で、魚ばかりでは飽きるでしょうと、口直しに鶏の唐揚げ。もちろんおいしいけれど、アカン、もう、おなかいっぱいや!

琵琶湖八珍のゴリ、ハゼの仲間です。それが入った出汁巻き玉子。満腹で食べるのが惜しい、繊細な味。この後、あろうことか、琵琶湖の名産米「みずかがみ」のおにぎりが出てきまして、頑張って食べ切りましたが、それも惜しい、もっと味わって食べたかった。次回は、コースではなく、一品ずつ注文したほうが良いな、琵琶湖の銘酒ももっとしみじみと味わえるから。

翌朝、晴れ上がった琵琶湖。こちらは湖の西側、坂本方面。

こちらは、湖の東側、うっすらと三上山が見える。

昨夜は、この湖で、まさかの打ち上げ花火を眺めることが叶い、忘れられない想い出になってしまった。

さて、早めにチェックアウトして、近江大津宮跡を偲ぶ散策の開始。先ずは、三井寺、園城寺へ。観音堂から見渡す比叡山、坂本。

同じく、琵琶湖を介して湖東方面を眺める。ああ、いいなあ、住みたいなあ、このあたり。

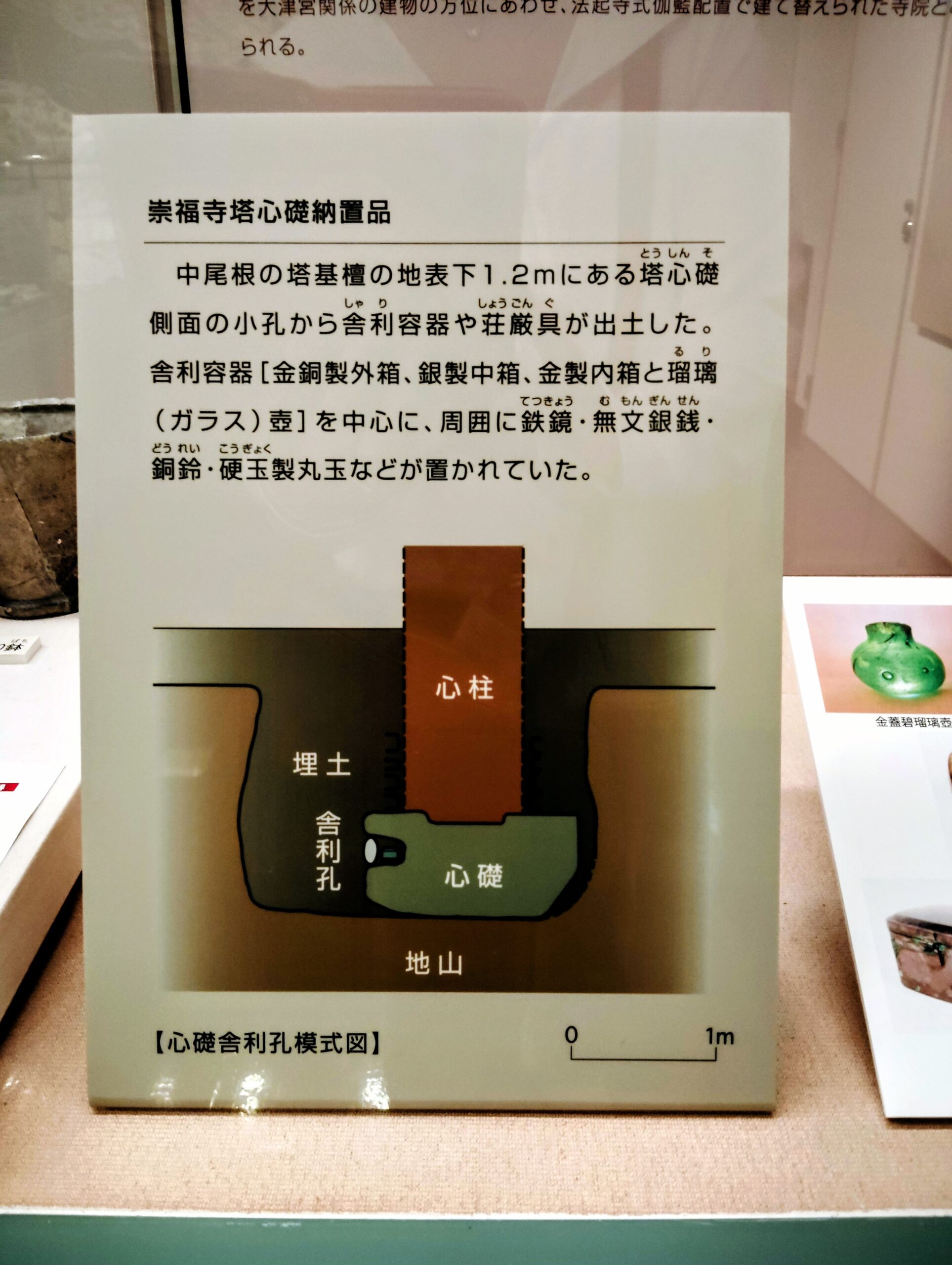

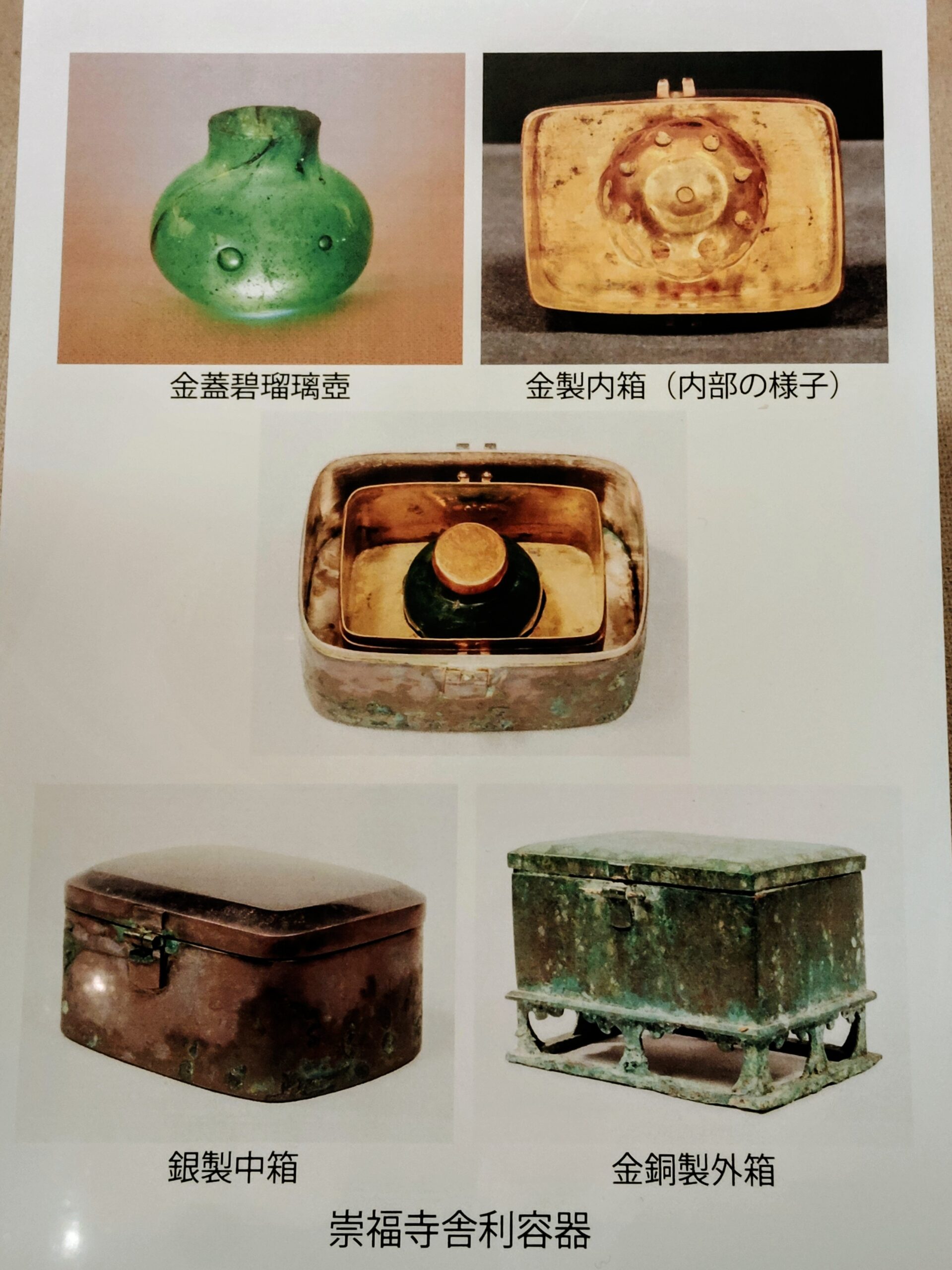

大津市歴史博物館へ。大和と同じくらい古く豊かな歴史を誇る、近江。私が最も心惹かれるのは、やはり近江大津京の興亡。その亡き都の枢軸であった、崇福寺の鎮壇具。

これらは国宝に認定され、現物はこの5月に奈良国立博物館の国宝展で観覧が叶いました。

当時はこのように美麗な外観を呈していたと。ああ、すてき、1300年前に連れ戻される、一気に。

仏舎利と見なされる宝物を、エメラルドグリーンのガラスの壺に入れ、金の箱に入れ――

――銀の箱に入れ、金メッキの青銅の箱に入れた。

入れ子に次ぐ入れ子、これは、茶道の道具箱にも通じる、日本の文化に連綿と受け継がれる、封じ込めることの精神的意義を私に投げかけて。

私はだから鎮壇具を卒業論文の題材にも選んだのか、大切にされるものへの意識を辿ることに魅惑された、それが私の一生だから。

天智天皇、葛城中大兄皇子、私と同じく大和の葛城にルーツを持つ。

私も琵琶湖が好き、あなたと同じく。

私はあなたが好き、琵琶湖に命を捧げたようなあなたが。

大津市歴史博物館のレストランで昼食。ミュージアム併設のレストランですが、一般の方にも大人気。私はカツサンドを食べたのですが、なかなかのお味で、しかもリーズナブル、これは地元の方々も足繁く通うはずだと納得。

大成功、大正解の修学旅行だったと、琵琶湖を眺めつつ得心。

大津に来るたび気になっていた弘文天皇陵、つまりは大友皇子のお墓へお参りするため探索すると、誤って園城寺新羅善神堂、つまりは足利尊氏が造営した室町前期の建築物、まさかの国宝に辿り着いてしまいました。

こんな草深い、枯れ葉だらけの丘に、こんな立派な建築物、よもや国宝が隠されているなんて!

近江、侮りがたし、です。

道を元に戻ると、ようやく辿り着けた、大友皇子のお墓。まるで訪れる者を拒むような、入り組んだ道でした。

あなたと、あなたのお父さま、この美しい湖の国で眠っておられるのですね。私は、あなたと、あなたのお父さまと同郷の者、どうか、許していただけますでしょうか、このいきなりの訪れ、不躾を。

また、ここを訪れることを、許してください。

ここ湖の国、琵琶湖は私の、こころときめきするもの、さざなみのみずかがみ、だから。

心ときめきするもの。雀の子飼ひ。ちご遊ばする所の前渡る。よき薫き物たきてひとり伏したる。唐鏡の少し暗き見たる。よき男の車とどめて案内し問はせたる。かしら洗ひ化粧じて、かうばしうしみたる衣など着たる。ことに見る人なき所にても、心のうちはなほいとをかし。待つ人などのある夜、雨の音、風の吹きゆるがすも、ふとおどろかる。

心がときめくもの。雀の子を飼うこと。幼児を遊ばせている所の前を通ること。上品な香をたいてひとり身を横たえているとき。中国渡来の鏡が少し曇っているのを見つけたとき。身分の高い男性が家の前に車を止めて、従者に取次ぎをさせ、何かを尋ねているのを見るとき。髪を洗い、化粧をして、香の薫りがしみた着物などを着たとき。とくに見てくれる人がいなくても、心の中はやはりとても快い。待つ男性がある夜、胸がどきどきして雨の音や風が戸を吹きゆるがすのにも、はっとしてしまう。

清少納言『枕草子』第二十九段