2025年4月19日、名残の桜を追って、奈良県北東部の高原地域の雄、室生寺の四方を門として固める寺のひとつ、「南の大門」仏隆寺へ。

ここは、高台の本堂へ至るまでの石段のふもとに咲く千年桜が知る人ぞ知るだったのですが、最近はすっかり人口に膾炙して、関西一円のナンバープレートを掲げた車が駐車場にあふれていました。

残念ながら千年桜は花の盛りを過ぎ、先週くらいが満開だったと思われ、そのころはきっと花見客で混み合っていたかと。

石段の脇は桜並木で、それはまだ花びらも散り始めたばかり、名残の春を踏み分けました。

本堂へ至る門から、薄紅の光のように輝く枝垂れ桜が垣間見え。

ああ! すうばらしいい! なんてきれい!

千年桜の盛りは見過ごしてしまったけれど、この枝垂れ桜の壮観さで、それを補えた。

なぜこんな無償の美しさを誇って咲くのだろう、桜は。

私は桜の無欲さの足元にも及ばない。及ばないけれど、無欲でありたい、私も。

今年初めて知った桜、その出逢いに胸を打たれたところで、もう来年を期待しない。

今を生きるしかないから。

二度と無いものとして。

本堂に至る石段、白い桜? もしくは梨の花? とても清楚でお寺にふさわしい風情。

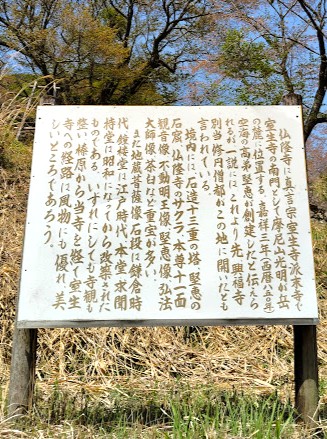

室生寺に似ています、この石段。水神の眷族のお寺なので、もちろん御本尊は十一面観音です。

本堂の回廊の背部、お不動さんを祀る護摩堂。源平桜かな、白と紅の花が入り混じって、とても可愛らしい。

花咲く春は、長い冬を耐えたこ゚褒美なのかもしれない。私みたいな者でも、生きてきて良かったのだと。

本堂を下りて、護摩堂を離れて観る。源平桜、お不動さんに供えられた手向け花と知れて。

神宮寺の仏隆寺、白岩神社が隣接し、その本殿の真横に、仏隆寺の開祖の堅恵法師石廟が。古墳かと思ってしまいました。

なかなかない、こんな様相の寺社仏閣。まさに神仏習合そのもの。やはり、御大師さま、弘法大師空海が切り拓いた室生、龍神の郷。

信仰というものは、一日にして育たない。忽然と悟るなどということを、私は信じない。もしあるとすれば、それまでの長い経験のつみ重ねが凝結した時に起こるのであろう。

白洲正子『十一面観音巡礼』「水神の里」

少し盛りを過ぎてもこの透きとおるような美しさ。さすが千年桜の杜。

桃源郷のよう。あの姿かたちの美しい山は、高峰山?

ここでいつまでも語らっていたくなる、この世の春を。

もし言霊というものがあるならば、自然の景色にも魂があってもいい筈だ。それはたとえば葦手書のように、ささやかな水の流れ、草の葉末にも、言葉がかくされており、辿って行くとやがては一つの歌になる、歴史になる。そういう風に見る習慣が、いつの間にかついてしまった。これは私だけのことではあるまい。自分が今生きていることの不思議さに気づいた人々が、一様に経験している物の見方ではないかと思う。

白洲正子『十一面観音巡礼』「秋篠のあたり」

午後3時、このまま帰路に着くにはなんだか惜しく、行ったことのない場所へ行きたいとの本能のまま目指すは、仏隆寺からそう離れていない、龍鎮神社。

室生ダムのほとりに坐す当社、創建は安土桃山時代で古くはないのですが、そもそも雨乞い祈願のための神籬(ひもろぎ)だったらしく、おそらく原始から続く祭祀場とのこと。

龍鎮橋のたもとに車を置いて、てくてく川沿いを登って歩いていくと、眼下にこのような水辺の神域が。

龍鎮渓谷の滝壺。これは、陽射しが強ければ強いほど、鮮やかなブルーグリーンの色彩を放つとのこと。春の夕暮れで陽射しも弱いこの瞬間でも、息を呑む美しさでした。

滝壺の上手、神域として結界の注連縄が。

鳥居の低さは、否が応でも水の神に頭を下げないといけないからのような。

こんな場所、いったい誰が見つけるのか。

太古から人間は、神域を求めずにはいられないよう遺伝子から仕組まれているのか。

渡ろうと思えば、本殿まで川を渡っていけそう。でも、怖い。中途半端な思いでは、吞まれそう。

滝壺、龍の棲みかとしか思えない。もしくは、白い蛇の。

先日、息子と一緒に参加した三者面談、その様子を中学校の友人たちに目撃された息子から、「『Rのお母さん、めちゃくちゃ若いよね。それに、肌の色、真っ白!』って、みんなにびっくりされた。ママ、首の後ろに鱗でも生えてるんじゃない?」と真面目に言われ、私は十代のころに愛読した白洲正子氏のエッセイの一文を思い出さずにいられなくなり。

それより私の興味をひいたのは、清姫の塚に、語り部のような老婆が、墓守として住みついていたことで、彼女はまるで清姫がのりうつったように、一人称で、道成寺の話を語るという。その時は気味が悪かったし、暇もなかったので、聞かずに帰ったが、熊野の土壌には、未だに熊野比丘尼を育てるような、不思議なものがあるらしい。

先夜、湯の峯温泉に泊った時、ふとそのことを思い出したので、宿の奥さんにたずねてみると、真砂の庄司は実在の人物で、栗栖川(富田川の上流)から田辺にかけて、広大な土地を領していた。今もその子孫は、田辺に住んでいる。お嬢さん、といっても、もう老齢の婦人だが、いくつになっても肌が白く、すき通るような美人で、あんまりきれいなので玉置さんは、「あなたは身体のどこかに鱗が生えてるのじゃないの?」と、聞いたことがあるという。彼女はむろん冗談でいったのだが、その言葉には、妙に実感がこもっていた。そういう彼女の身ごなしにも、あのすべすべした白い石の肌を思わせる一種不思議な媚(うつく)しさがあった。

白洲正子『十一面観音巡礼』「熊野詣」

私など美人には程遠い。けれど、一種不思議な媚(うつく)しさばかり追って生きてきた結果がこれだとしたら、私ももはや人でなし、いよいよ化け物となり果ててしまったのかもしれない。

龍女は仏になりにけり などか我らもならざらん

五障の雲こそ厚くとも 如来月輪(がつりん)隠されじ後白河法皇編『梁塵秘抄』第116句