2025年4月5日、今年の花見は、大阪は南河内の河南町、弘川寺。歌聖、西行の終焉の地です。

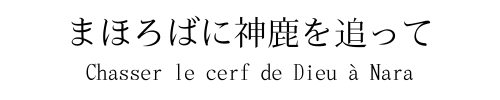

寺号 弘川寺(ひろかわでら)

山号 龍池山(りゅうちざん)

本尊 薬師如来

創建 天智天皇代

開基 役行者

宗派 真言宗醍醐派

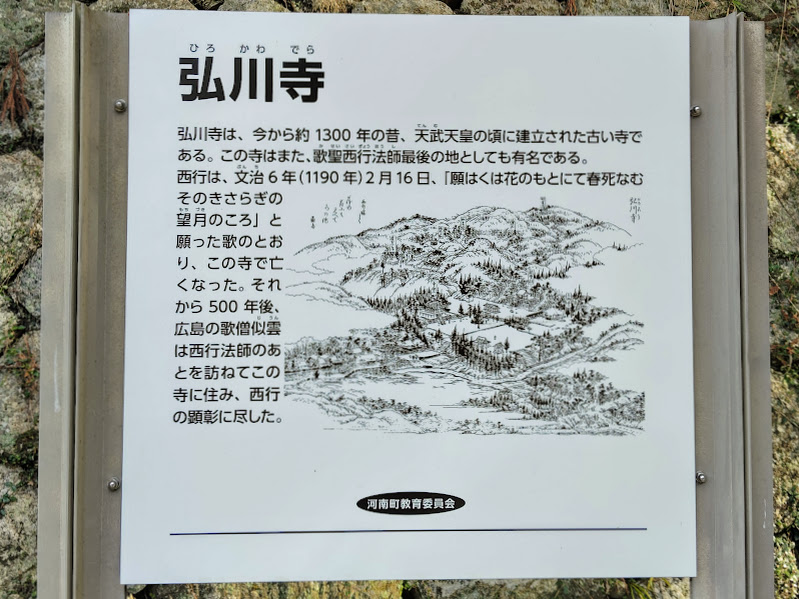

弘川寺は、天智天皇代、役行者によって開かれた寺院と伝えられています。また、大干魃のあった天武天皇の代、弘川寺にあった役行者に、雨乞いの祈祷をせよとの勅願があり、役行者はそれに見事答えて雨を降らせたといいます。そのため、天皇はみずから弘川寺に行幸し、以来勅願所となった、という伝説もあります。

弘川寺では、奈良時代の高僧、行基菩薩もこの地で修行したとも伝説されています。また、弘仁三年(812)には、嵯峨天皇の勅命によって弘法大師空海が中興したとも伝えられ、現在弘川寺には、弘法大師を祀る御影堂があります。確かであるのは、平安末期は文治四年(1188)、後鳥羽天皇の病気平癒の為、弘川寺に住していた空寂上人は、宮中で「尊勝仏頂法」を厳修。その功績によって、弘川寺奥の院として「養成寺」が建てられるなど、弘川寺は全盛期を迎えます。歌人として有名な西行法師は、空寂上人を慕って文治五年(1189)に来山。翌年2月16日、この地で73歳で死去しています。いよいよ隆盛を極めた弘川寺も、寛正四年(1463)に兵火によって全山焼失。やがて弘川寺のみ復興されました。近世は西行法師を慕ってやまず、弘川寺に西行堂を建てるなどして「今西行」と呼ばれた歌人、似雲法師があります。

いま、弘川寺には「西行記念館」が建てられ、西行や似雲にかかわる資料が、春秋に展示公開されています。また、日本一の樹齢を誇る「海棠」は、大阪府指定天然記念物で、春に華やかな花をつけ、参拝の人々をむかえています。

役行者霊蹟札所会

奈良県と大阪府に跨る葛城山、その西側、息を呑むほど素晴らしい花の里が!

弘川寺に来たのは、自宅からそれほど離れていなく、歴史が深く、由緒正しく、この日が桜の盛り、そして、人があまり訪れない穴場、それで検討した結果でした。

朝8時に着いたので、お寺の内陣はロープで区切られて、まだ入れません。

天武天皇の勅願寺院、霊峰葛城山の西を護る寺だったのでしょう。

南北朝時代の古戦場でもあるのです。だって、楠木正成の千早城は、すぐそこ。

なんて綺麗! あまりにも美しい花の谷に、歓声をあげざるを得ませんでした。

白い花の色、日本古来種の山桜です。透きとおるほど清楚な美しさ、たなびく天女の羽衣のよう。

桃の花。桜ばかりではなく、春に咲く花々も彩りを添えて。

ああ、さすが、西行がその命を全うした地だけのことはある。

白い山桜を眺めていると、2012年に放映された大河ドラマ『平清盛』を思い出してしまいました。

西行こと北面武士の佐藤義清(のりきよ)は藤木直人さんが演じられ、その永遠の恋人、鳥羽天皇皇后の待賢門院璋子(たまこ)は檀れいさんが演じられ、私にはもう西行と待賢門院は、そのふたりの極めて端正な男女の俳優さんの瑞々しい容貌でしか、目に浮かばなくなりました。

私はただ、美しさを求めておるだけだ。

矢は、的の中央に当たるが最も美しく、歌は、そこにふさわしき言葉が選ばれ、見事に組み合わされたときこそ、最も美しい。

いかなる世においても、美しく生きることが私の志だ。

清盛は? 清盛の志は、いかなるものだ?

あなたさまが知らず知らず人を傷つけてしまうは、あなたさまご自身が傷ついておいでになっているからです。されど、きっと眠っておりまする、あなたさまの心の奥底に、人を愛しく想うお気持ちが。その、からっぽな瞳の奥に、誰も見たことのない美しきものが宿っているのが、私にはわかる。

これが、愛しいと想う気持ちにござります。お救いしとうござります、待賢門院さま。

勝負は、熱くなったほうが、負けだ。

待賢門院さまはいかがお過ごしだ?

あの日からご様子がおかしくていらっしゃいます。

おわかりになったのではないか? 人を愛しく想う気持ちがいかなるものか。

義清どの、二度と璋子さまをお訪ねにならないでくださりませ。

では、誰が待賢門院さまをお救いするのだ?

救おうと思うことが、おこがましいのです!

ほぼ貸し切り状態の弘川寺。アプローチを巡った後、いったん本殿へ戻り、西行が眠る西行墳を目指し、そこから桜山を登ることに。

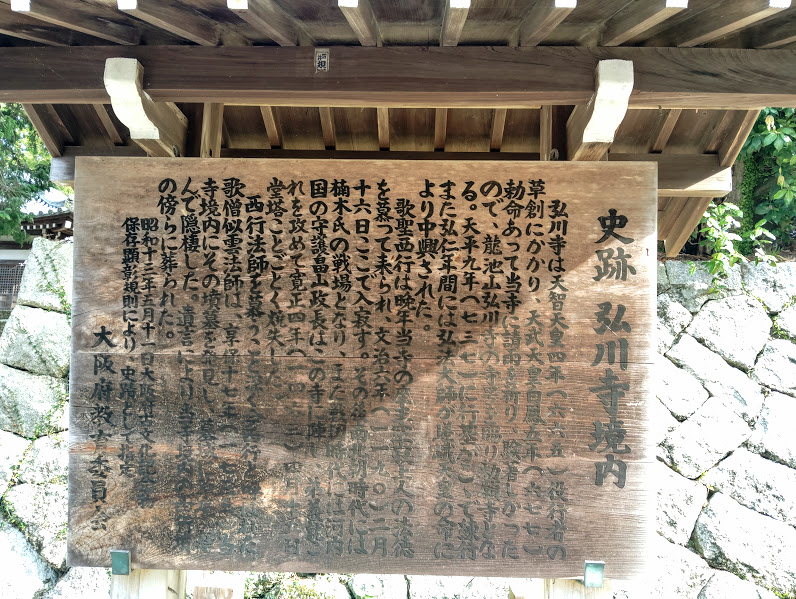

息子が、自撮りの方法で私を撮ってくれました。私の自撮りといえば、鏡に映した自分の姿をパチリ、でしたから。へえ、こんなふうに反転されてしまうんだ。思わず凝視。設定で反転を防ぐこともできるそうですが、面倒なので、もうそのままに。

52回目の春、こんなものでしょう。

「ママっていつも伏目だから、不意に目を見開かれたら、こっちがびっくりしちゃうよ」と息子。

いつもは誰とも目を合わせたくない私だって、今が盛りの桜の花のしたでは、ぞんぶんに目を見開かせていただきたい。

許さぬ! 許さぬ! なぜわかってくださらぬのですか! あなたをお救いできるのは、私しかおらぬのに!

なぜ、私ではなく、あのようなむごい御方を、愛しく想われるのですか!

桜山へ向かうまでの中腹に西行のお墓、西行墳。この一帯は西行の庵跡、花の庵と呼ばれています。

土くれのままのお墓で、なんだかほっとしました。とても西行らしくて。お墓から伸びる木は桜だそうですが、早くも咲き切って散った様子。

西行さん、私も願うなら桜の花のもと、死んでしまいたい。透きとおるほど清楚な山桜の白い花びらに埋められて。

若き北面武士佐藤義清の出家に、彼より17歳年上の美貌の皇后が関わっているは、この西行の終焉の地に降り立ってなお桜の盛りの今、肉薄して、私の意識を攫いました。

自分の人生のすべてを奪い、逆説的に自分へすべてを与えてくれた最愛の女の化身のごとき山桜、その降りしきる白い花びらの雨を懐き、懐かれて、西行は生き切ってしまいたかったのだと。

うらやましい。

あこがれずにはいられない、西行の死に方、つまり生き方に。

さて、桜山に登る、と。これが、なかなか険しい山道で、吉野山奥千本の西行庵までの道のりでも思い知らされましたが、西行はやはり修行僧として厳しく己を律した人だったのだと、ここでも再認識させられました。西行さん、そもそもが近衛兵、武家なのだと。

桜のみならず、楓も美しく、秋もそれはそれは見事な風景になるとのこと。

この楓の枝をくぐると、自然に山を拝謁して登ることになり、身も心も引き締まりました。

わたしはただ、引き出したかった。待賢門院さまの心の奥に眠っている、人を愛しく想う気持ちを。だが、それを引き出されたのは、私のほうだった。人を愛しく想う気持ちを知らぬは、私だったのだ。

まこと、美しい。

出家する。

院が私をお赦しになったのは、未だ待賢門院さまを愛しく想うておるゆえ、だ。愛しいゆえ、突き放すのだ。

王家の乱れの種は、人が人を愛惜しく想う気持ち。

手に入れたい。手に入らぬのなら、奪いたい。奪えぬなら、殺したい。そんな、どす黒い醜い思いが渦巻いて、そこに人を、やがては国を巻き込んでいくのだ。

矢は、的の中央に当たるが最も美しく、歌は、そこにふさわしき言葉が選ばれ、見事に組み合わされたときこそ、最も美しい。

いかなる世においても、美しく生きることが私の志だ。

私には、醜さにまみれて生きる覚悟など、ない。

清盛、おまえさんは、私の、たった一人の友だ。

うるさい、うるさい!

それゆえ、おまえさんに、見届けてほしい。

うるさい……

佐藤義清、一世一代の、わがままを。

身を捨つる、人はまことに捨つるかは、捨てぬ人こそ、捨つるなりけれ。

今は――これまで!

桜山を下りて、弘川寺の本殿に戻ってきました。境内の参拝客もまばらで、こんな贅沢で見事な花見、もったいないくらいでした。満喫したという意味では、吉野山の桜を超えたかもしれません。あそこはどうしても人が多すぎるので。

桜は、私は、静かに味わいたい。それにしてもこんな素晴らしいお寺、どうして今まで訪れなかったのだろう。奈良からこんなに近いのに、私の産土の葛城とは隣なのに。

――西行さん、招いてくださったのですか、このいちばん良い桜の花の盛りの春に、私を――

夢まぼろしでも、それは、とても、光栄。

幼い頃蟹を獲って遊んでいた私の鴫立沢は、西行の歌を縦糸にして、長い間に人生の種々相を織りなして行くようであった。ただ西行のような達人でなかったために、ふらつきながら不徹底な生き方をしていたにすぎないが、不徹底であることにおいて妥協はしなかった。八十近くになっても、まだ私は「心から心にものを思はせて」いるのである。でなかったら、下手な文章なんか書きはしない。断っておくが、私は西行の真似がしたかったのではない。真似ることのできない人物であることは最初からわかっていたが、自由に生きるということがどんなにつらいことか、その孤独な魂には共感されるものがあった。

白洲正子『西行』

まだまだ時間があったので、午後からは葛城山の東側、奈良県に戻って西吉野村まで。河内から吉野まで、ほんの1時間足らずで到着。なるほど、河内は南朝側と、地理的にも実感。

賀名生歴史資料館。背後、桜が満開です。

これは大和機(やまとばた)。機織りには、興味津々。

雛飾りが壮観。ちょっと、怖くなるくらい。

明日までの開催とのこと。春がもう来たので。

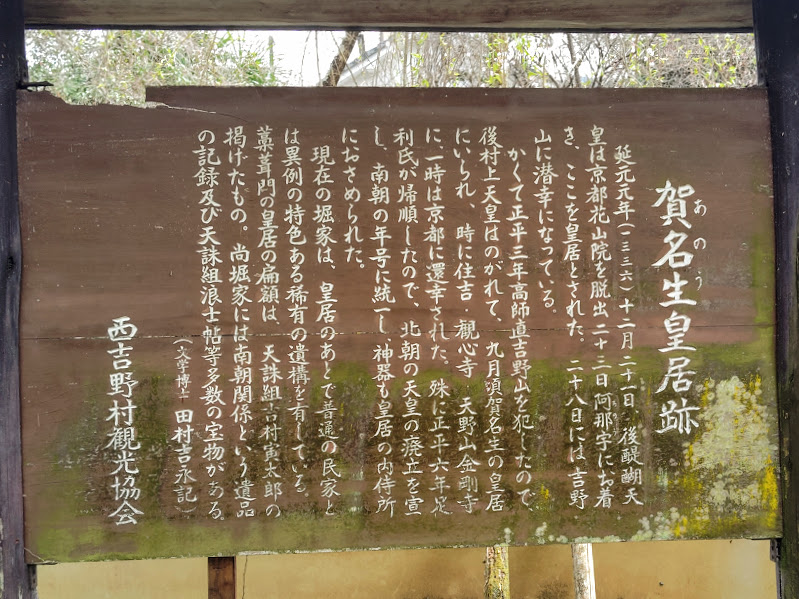

賀名生皇居跡。いつも通り過ぎてばかりで、きちんと訪れたことがなかったのです。

背後の小高い山には、南朝の屋台骨だった北畠親房の墓があります。

ここでもいちばん良い桜の花の盛りで、しかも良い天候で、私もとても良い心地。

息子に賀名生皇居跡の前での私を撮ってもらいましたが、ちょっとピンボケ。

ピントが合うと、こんな感じ。賀名生皇居跡、今はなんと、オーベルジュとなりました。

ここでも人がまばらで、良い選択をしたなと自画自賛。みんな、吉野山へ行ってしまったので。

北畠親房のお墓を目指しました。往復800mの小高い山道を辿りましたが、なだらかな坂で、ちょうど良い散策です。

この写真ではよくわからないのですが、一面に散った枯れ葉はすべて楓で、実際、秋の北畠親房のお墓は紅蓮の炎で燃えるほど見事な紅葉だそう。

あと、楓の枯れ葉の合間に、菫の花がちらほら咲いていて、花では菫がいちばん好きな私、胸がほのぼのとしました。

私の日本史における最大の推し、北畠顕家、彼のお父さんなのです、北畠親房は。ジリ貧の南朝のために残りの人生のすべてを捧げた誇り高い男、それが北畠親房でした。

見えるでしょうか? 木のくぼみにたまった土から菫の花が咲いているのが。

賀名生って、こういうところなのです。

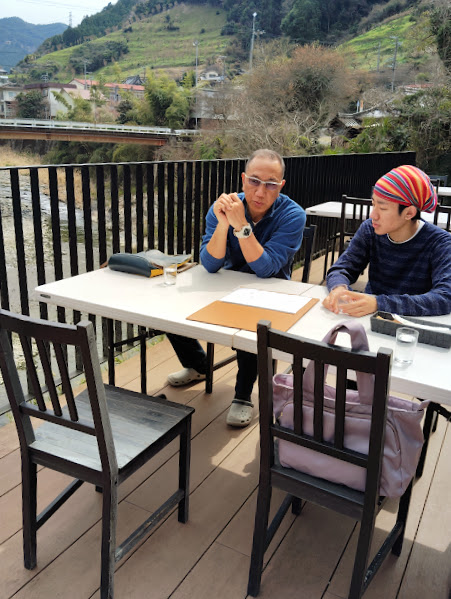

さて、由緒正しき南朝の皇居跡で、お茶をいただくことに。

白い馬酔木の花が満開で、春はほんとうに希望が芽吹く季節だと、咲く花に教えてもらっているような。

オープンテラスでも、お食事やお茶が可能。

バーベキューもここでできるのだと。皇居跡で、へー、と呆気にとられました。

紀ノ川の支流の丹生川です。絶景、というわけではないような。

オープンテラスは陽射しが暑過ぎて、屋内でお茶をすることに。

南朝を支えた堀家旧家とのことで、古民家としての設えは見事です。

メニュは正直、観光地値段。ただ、こんな由緒正しい家屋への入場料も込みと思えば、納得できます。

あ、賊を攻撃するための袖搦みが天井に。御所まちの中井家にもあった。

ああ、旧家ってたいへん。しかもここは政治がらみの旧皇居。奈良県の歴史の深さに、これまた蒙を啓かれた次第。

帰り道、五條市の紀ノ川沿い、鯉のぼりの群れ。

もう五月、端午の節句を指折り数える時期なのだと。