2025年2月14日から3日間、奈良大学通信教育部のスクーリング、神話伝承論に参加。天気に恵まれた3日間でした。

3日間とも朝8時の高の原駅発のバスに乗って、初日は前から2列目、残る2日間は最前列に座って、講義を受けました。収容人数が最も多い講義室、受講者はおそらく100名前後だったのではないでしょうか。

40代から50代の女性が増えているのが好ましくて、実際、奈良大学通信教育部が開講されてから20年目の今年、とうとう通信教育部在校生の半数を女性が占めるようになったとのこと。私の個人的な見解ですが、卒業生の先輩方でも女性のほうが優秀な傾向があるような。何より、壮年男性には申し訳ないのですが、考古学を志望するその世代、発掘現場からそのままの姿で来たような「むさくるしい」「むくつけき」方々がこれまで多かったのですが、昨今、身なりのきちんとされた紳士各位がそれを凌駕しつつあるのも好ましく。そこへ、洗練されたおとなの女性たちが加わることで、より一層、歴史学が磨き上げられると思うのです。

保護者の管理下にある子どもは別として、人間は見た目で判断できます。なりふり構わず美しくいられるのは、極めて若い人たちだけです。

しかし、久しぶりに1年次入学生から解放されているスクーリングを受講したので、受講者総数の1割ほどの、二十歳前後の通学生と同年代の人たちを見たとき、複雑な心境になりました。卒論の叩き台である最終ゼミ、演習Ⅲのスクーリングではこの世代の受講者、皆無だったので。

奈良大学通信教育部は、入るのは簡単ですが、出るのはおそろしく難しいのかもしれません、社会経験のない方々には。

初日に食べた学食の日替わり定食。私は最終日に試験のあるスクーリングでは、昼食は持参で教室で食べます。神話伝承論では、前もってレポートを書くことができたので、3日間とも学食に行きました。

さて、初日には、冬季スクーリングで唯一開催される茶話会に出席。そこで通信教育部長で木簡研究の権威である渡辺晃宏教授がスピーチで「通信教育部の学生さんたち、ほんとうに優秀で。特に、文章力がほんとうに素晴らしくて。昨年、20題ほどの卒業論文を読ませていただいたのですが、なんで、こんなにも、通信教育部の方々は優秀なのか……」と感嘆していらっしゃいました。真に迫ったその感嘆ぶりに、拝聴している私たちも苦笑せざるを得なくなりました。

昨年の卒業論文、か。その20題に私の卒業論文が入っていれば嬉しいな、と思いました。

スクーリング中日はもちろん校外学習、遠足です。スクーリングの講義内容には触れません。ただ、スナップ写真だけを点描します。

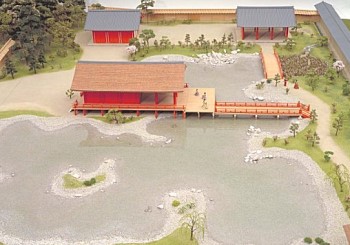

ここは、平城宮跡歴史公園の東北、東院庭園。門の向こう、商業施設のミ・ナーラが見えます。あそここそ、長屋王の邸宅があった場所なのです。

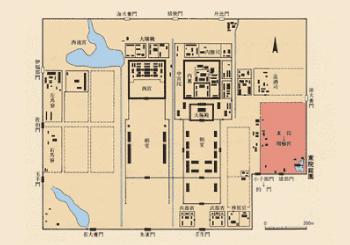

「東院」とは?

平城宮は他の日本古代都城の宮殿地区には例のない東の張出し部を持ちます。この張出し部の南半は、奈良時代をつうじて「東宮」とよばれたようですが、孝謙・称徳天皇の時代にはとくに「東院」とよばれていました。

称徳天皇はこの地に「東院玉殿」を建て、宴会や儀式を催しました。最近の研究では、光仁天皇の「楊梅宮」はもとより、聖武天皇の「南苑(南樹苑)」もこの場所を中心として営まれていたとする説があります。いずれも発掘された「東院庭園」と深く関わる施設でしょう。

平城宮跡資料館ホームページ

後期東院庭園の特色

東院庭園は東西60m、南北60mの南から見て逆L字形の池を中心に構成されています。池の西岸には中央建物に付属する露台が水面に張り出し、露台から東岸には橋をかけています。池の北端には築山石組、西南部には中島があって、それぞれ庭園景観の焦点となり、屈曲する出島の先端部には景石が配されています。池底から岸辺にかけてゆるやかな勾配で小石を敷きつめた洲浜が出入りのある汀線をかたちづくっており、奈良時代の優美な庭園の様子がしのばれます。自然の風景を主題とした平安時代以降における庭園の原形ともいえる重要な遺跡なのです。

平城宮跡資料館ホームページ

正殿の屋根に、アオサギが。平城宮跡では、100種もの野鳥が観測されるのです。

アオサギを真っ先に見つけられたのは、講師の鈴木喬先生でした。

アオサギ、とてもかわいい顔をしています。神話伝承論のスクーリングの良い想い出。

神話伝承論、とても有意義なスクーリングで、コロナ禍が過ぎるのを待って現地参加してほんとうに良かった。

何より卒業論文が合格するまで、待った甲斐があった。

朱雀門広場。私には息子の自転車の練習場でした、この広場。

持ち出せない講義内容。絶対に、言わない。

奈良大学通信教育部のスタート地点の、このスクーリング、私には志を果たしたゴールなのです。

平城宮いざない館では、私の大好きな万葉衣装家の山口千代子先生による「子ども達の万葉衣装展-奈良時代は洋服だったの?-」が開催されていました。子ども用サイズの万葉衣装、あまりにも素敵で可愛らしかったので、撮影できる限り、写真に納めました。

同じく、平城宮跡では、文化財学演習Ⅱの校外学習が。

神話とは真実を語るもの。真実と事実を履き違えてはならない。

神話伝承論、上野誠先生の専売特許のようなスクーリングではありましたが、私は鈴木喬先生の理路整然とした講義を拝聴できて、とても幸運だと思いました。こんなに明確に日本古代における神話を筋道立てて解き明かしてくださるとは、予想をはるかに上回っていたのです。

さてもどれほど卒業論文が私の重しになっていたか。

こんな羽が生えたような心地で初心に還り、神話の世界で学べたのだから、遊べたのだから。