2024年12月20日、京都文化博物館にて大シルクロード展を観覧。その日は平日でしたが、三者懇談で中学校はお休み、息子と一緒に京都市中京区の三条高倉まで向かいました。

地下鉄烏丸御池駅の構内にて。京都の中心部に行くのは随分久しぶり。息子はここらあたり、初めての訪れです。三条高倉あたり、鴨川沿いじゃないので、そんなに人で混み合いません。

そういう私も、京都文化博物館に行くのは初めてなのです。

それにしても、こちら、近代建築として最高級の豪壮さ。煉瓦造りということは、明治の建造物なのでしょうか。

そう、この、明治時代の新進気鋭の精神を絶やさず息づかせている遺構、旧日本銀行京都支店なのです。

日本銀行京都支店は、明治27(1894)年に東洞院通御池上ルに本店出張所として開設されました。当時は木造瓦葺(ぶ)きの建物でしたが、明治39(1906)年に三条高倉の角に新築された煉瓦(れんが)造の建物に移転します。それがこの建物になります。以後当支店は、昭和40(1965)年に河原町二条に再移転されるまで当地で営業を続けました。

旧日本銀行京都支店は、明治36(1903)年に起工し、同39(1906)年6月に竣工した煉瓦造の建物です。設計者は辰野金吾(たつのきんご)、長野宇平治(うへいじ)でした。辰野金吾の名前はご存じの方も多いと思いますが、工部大学校(現東京大学)においてジョサイア・コンドルに建築を学び、日本の建築界を牽引(けんいん)していた人です。日本銀行本店、東京駅丸の内駅舎や奈良ホテル本館の設計者としても知られています。

明治という時代は、建築の世界に限らず西欧の技術を一気に吸収し、実践していった時代です。維新からわずか40年ほどで完成した当建物は、人を圧倒するような大きな建物ではありませんが、三条通の中に溶け込んで美しい姿を見せてくれます。また、この時代には建築家が職業として知られるようになり、日本の建物も、それまで設計図もなく大工棟梁が拵(こしら)えてきた時代とは大きく違った歴史を歩むことになります。

「建造物編(53)旧日本銀行京都支店(京都市中京区)明治期最先端の煉瓦造」

京都新聞 2019年7月3日

100年前の日本の、意気揚々たる上げ潮の気迫、肉薄してくるようです。

着いたのが11時過ぎだったので、先に昼食を摂ることに。文博(京都文化博物館の略)の敷地内に、京都を代表する喫茶店「前田珈琲」の旧日本銀行京都支店 金庫室「文博店」があり、入ることに。

京都の老舗喫茶の草分けである前田珈琲さんは、博物館や文化ホールや二条城や高台寺など文化施設内に店舗を構えていらっしゃるせいか直接向かう御縁がなく、だからこそ、いつか必ず訪れたいと願っていたのです。

大シルクロード展とコラボした特別メニュ、シルクロードカレー。タリム盆地のタクラマカン砂漠をイメージしているのでしょうか。これ、見た目の美麗さだけではなく内実伴う、めちゃくちゃおいしいカレーで、量もたっぷり、食べ盛りの息子も大満足。私は食べ切れそうもなかったので、チキンライスを2割ほど、息子に譲ってあげました。

京都市内に14店舗を数える前田珈琲さんですが、出されるメニュは、すべてお店での手作りなのです。目利き食通の多い、美意識の高い京都で信用を勝ち得、長年お商売されてこられたのも伊達ではないのです。

大シルクロード展の目玉の瑪瑙象嵌杯をイメージしたパフェとフロートもあり。さくらんぼがかわいいなあ。大向こうを張るようなキレッキレのデザインじゃないところも、老舗喫茶の文化だと思います。そもそも喫茶文化は、市民のものなので。

食後、私はおすすめブレンドの「龍之介」を。味わい深いのに飲みやすい、納得の一杯で、奈良から一時間半かけてやってきた労も、吹っ飛びました。おいしいなあ、オンラインショップで買おうかな。

息子は英国風ミルクティをチョイス。これも牛乳で茶葉を煮だしているので、丁寧で贅沢で、とってもおいしい。息子、これまた大満足。カップのイラストもかわいくて、これもオンラインショップで買おうかな。

「この喫茶店、また来たい」と息子。

うん、他の店舗も訪ねたくなったね。何より、雰囲気が最高、お客さんもほとんどが博物館観覧の合間に訪れている方ばかりなので、落ち着いた人ばかりで。

京都は、やはり文化都市のトップランナーです。

前田珈琲文博店、旧日銀の金庫室だったのです。この扉の重厚さ!

旧日銀、実は別館。で、ようやく京都文化博物館の本館へ。こちらは1988年に竣工された鉄筋コンクリート造の昭和建築です。

4階と3階のフロアで大シルクロード展は開催。先ずは、4階から。

今回の催し、なんと、すべての展示物の写真撮影、可能。しかも、SNSでの拡散、希望とな。当初は撮影禁止だったみたいですが、どこからかで舵が切り替わったそう。

私も190点以上にもおよぶシルクロード遺宝の数々に目が眩み、最初は気が狂ったように写真を撮りまくりましたが、そのうち、「写真家でもないのに、みっともない。しかもスマホのカメラって、ド素人が笑わせる、せめて一眼レフ使うならまだしも」と目が覚めました。

ちゃんと目で見て、心に残そう、と。

ですので、ほんとうに気に入ったもの、心に残ったものだけを、写真に納め、掲示することに。

だから、複製品はなるべく排除しました。敦煌莫高窟の壁画の見事な複製画群、残念ながら掲載は控えることに。せっかくなので、やっぱり本物をここでは扱いたいので。

近眼のくせに眼鏡を忘れてしまった息子、目を細めないと対象物が見えないので、目つきが悪くなる。

なんでこんな中国が威信をかけてシルクロードの一級文物つまり国宝を日本に一年間も貸し出している、世紀の博覧会に、眼鏡忘れてくるかな、です。

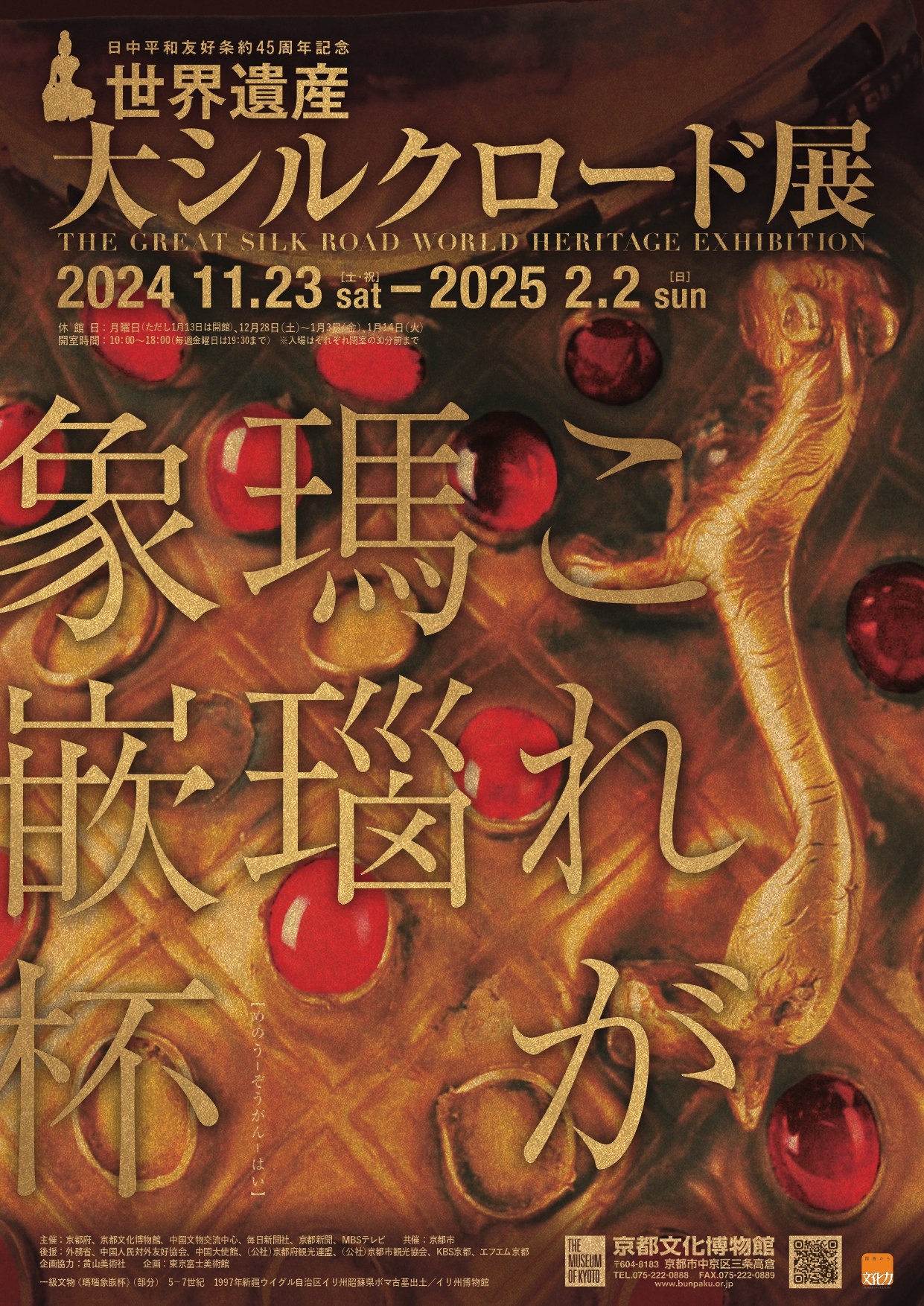

クチャとは亀茲(きじ)。タリム盆地の天山南路のオアシス都市で、鳩摩羅什の生誕地。この出土品のガラスの杯は、正倉院宝物の伝来品にそっくりです。だから、とても、なつかしい。

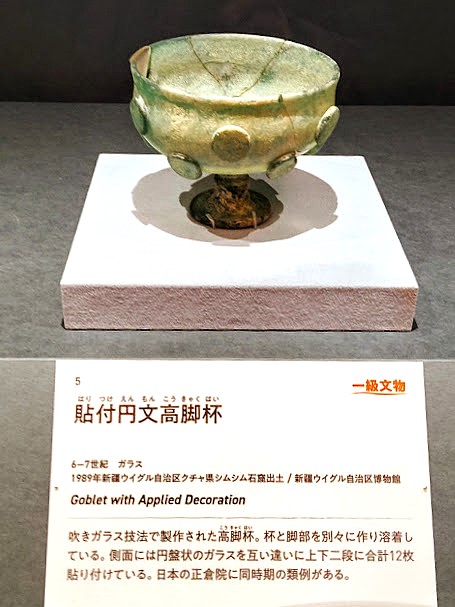

紀元前に西域全域で活躍していた騎馬遊牧民「塞(サカ)」。このサカの男性の銅像、天山山脈のイリ渓谷で出土しました。尖がり帽子こそサカ族の特徴で、カザフスタンのイシック古墳から出土した、同じくサカ族の「黄金人間」の遺物と似通っています。

シルクロードの最盛期は、国際化凄まじき隋唐の時代。それ以前のユーラシアの民族往来を遺物でもって追う、そこから、この展覧会は幕を開けます。

第1章 民族往来の舞台 ――胡人の活動とオアシスの遺宝

第2章 東西文明の融合 ――響き合う漢と胡の輝き

第3章 仏教東漸の遥かな旅 ――眠りから覚めた経典と祈りの造形

今回のこの展覧会は上記のように三部構成で、漢民族と非漢民族の融合を、最も強調しているようでした。中国文化のTop of the Topの時代とも見なされる隋唐も、実際は騎馬遊牧民の鮮卑が支配した「征服王朝」でしたし、ここらへん、中国史の面白くも複雑怪奇な一面です。

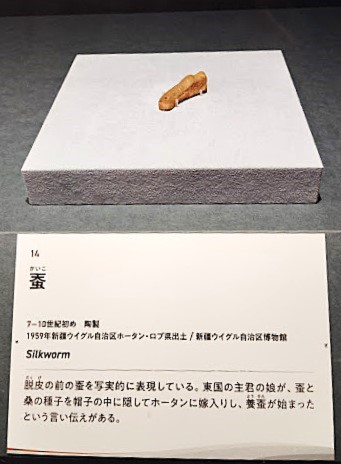

素焼きの陶器の蚕。英語では蚕、絹の芋虫、そのままですね。さても蚕、脱皮の前の眠(みん)の時期に入ると、頭部を上げたままで静止するそう。なんともシルクロードらしい「埴輪」、養蚕発端の地ホータンで出土したというのが、グッときます。

紀元前の金製の帯飾り、バックルではなく。紀元前3世紀とは、アレクサンドロス大王の時代。スキタイ、サカ、バクトリア、匈奴、ユーラシア大陸のどの地域の首長がその身に帯びたものなのか。

2000年経っても、金は衰えることなく、生まれたての朝陽のように光り輝いていました。

この展覧会の目玉、瑪瑙象嵌杯。出土したウイグルのイリとは、5世紀から7世紀というと、突厥が支配していた地域。突厥はテュルク系、つまりトルコ民族、つまり遊牧民。

金でわざわざ布のような質感を表現している、すごい技術とイマジネーション。

トルファンのベゼクリク千仏洞。このように、シルクロードの遺跡と風景の写真がいたるところに掲示されていて、旅心を刺激されました。

同じくトルファンの火焔山と、高昌故城。テレビドラマ『西遊記』で悟空ちゃんが鉄扇公主と闘った、あの燃えるような山。

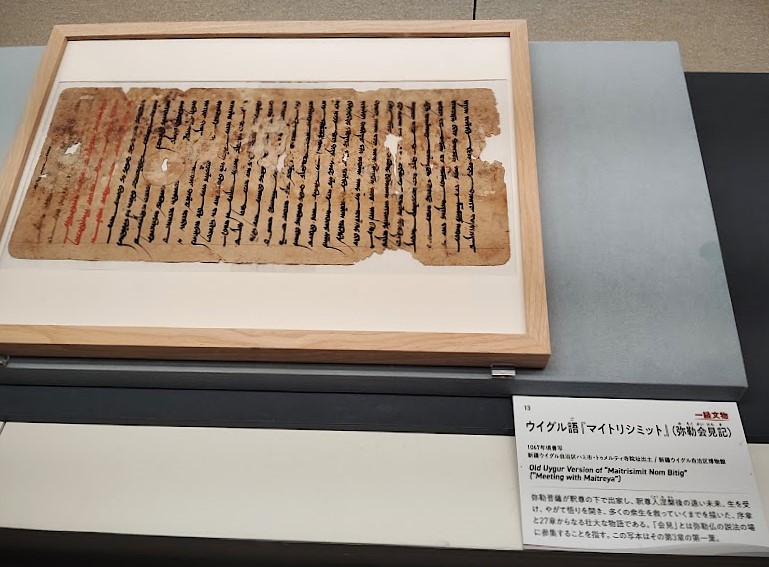

この経典、まさか生きている間に実物を目にするとは思っていなかったので、息を呑みました。西ウイグル国の時代、マニ教が仏教を受容し、インドの梵語をシルクロードの共通言語であったトカラ語に訳し、それをまたテュルク系のウイグル語に翻訳した、まさに中央アジアの叡智の結晶のような経典なのです。

会見とは、弥勒のもとに集まり、その教えを享けよう、の意。弥勒はもう、西へ東へ、その無限の魅力ゆえに姿かたちを変え、遍く伝わっています。

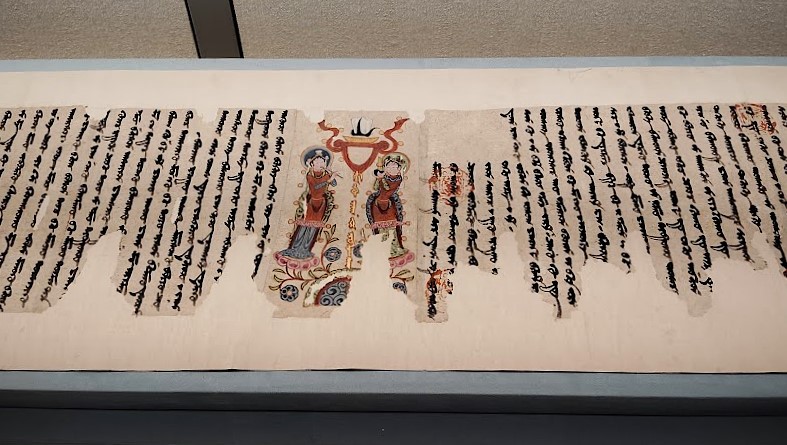

この書状に至っては、見た瞬間、鼻血を噴きそうになりました。マニ教徒による、ソグド語の手紙です。差出人のひとりは西ウイグル国の王子で、トルファンの火焔山の北側の、西ウイグル国の夏の都であり首都であるビシュバリクの北庭故城より、火焔山の南側の、冬の都の高昌故城にいたマニ教の最高位の僧侶へ送られた、年始の挨拶の手紙です。美麗なイラストを添えた極上の年賀状というわけです。

ちなみにウイグル文字はソグド文字を、テュルク系に言語に沿って変革されたものです。ソグド語やウイグル語、それらを踏まえて発展したモンゴル語や満州語など、中央アジアの遊牧民の言語は、アケメネス朝ペルシア帝国の公用語のアラム文字の流れを汲んだまま、行は左から右へ書き進めるのです。

しかし、そもそものソグド語、アラム文字のそもそもを踏まえ、横書きでした。つまりはこの書状でのソグド語の書字、横書きが、縦書きに、変容しているものなのです。これはまさに、中央アジアにおける漢民族の文化の影響に下った証なのです。

この書状の貴重さは、その書き文字が明々白々と、シルクロードの歴史と文化の変容の過程を示しているからなのです。

しかもこの書状、中国のそれらと同じく、差出人の名前や称号は行下げして書かれています。これは、日本の古文書でも、同様です。

なんて、しなやかで、したたかな、ユーラシア全域に渡れる東西文化の伝播。

私、感動のあまり、総身の血が逆流しそうでした。

この書状こそ、私がこの展覧会で最も感銘を享けた文物でした。

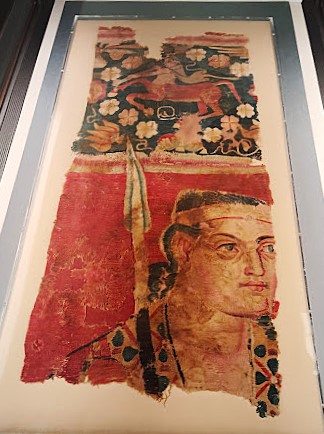

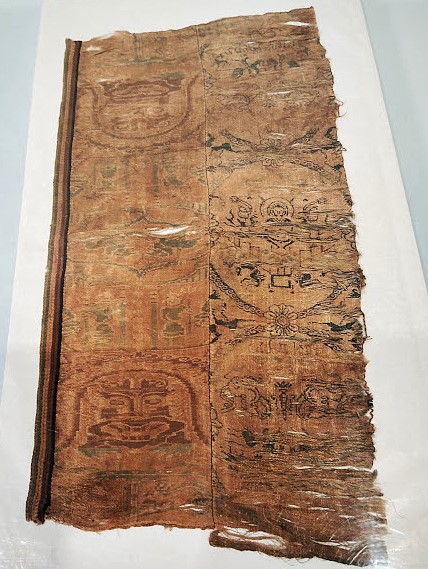

ホータンの近く、ニヤ遺跡から出土した蝋纈染の綿布。文字通り、白く染め抜きたい模様を蝋で描く染色法。その起こりは、まさに、この卑弥呼の時代のシルクロードのオアシス都市「精絶(チャドータ)」で染められた、これ。中央部は欠損していますが、獅子の尾と人間の右足ということは明白(もしかしたら、ヘラクレスかも)。その下の枠には龍、枠の四隅には女神。豊穣の角コルヌコピアを持つ女神、ガンダーラの豊穣の女神アルドクショー、クシャーン朝の影響が明白。

コルヌコピアはギリシア由来で、ガンダーラ地域では豊穣の女神はインド由来のハーリティーつまり訶梨帝母とも。そう、本邦では鬼子母神です。だからか、この豊かでおおらかな美しい女神、とてもなつかしく思えました。私見ですが、棟方志功の版画を彷彿とさせるものもあり、動ぎようのないものへの憧憬とは、万古不易に訴えかけるものなのだとも感じ入りました。

このシルクロードの綿布一枚に、これだけもの歴史と文化が籠められているのです。チャドータは3世紀には、さまよえる湖ロプノールで有名な楼蘭王国(クロライナ)の支配に下りました。

さきほどのニヤ遺跡の綿布が紀元後のもので、これは紀元前の毛織物。これも同じくホータン出土、サンプラ古墳の被葬者のズボンの一部です。もとは壁掛けで、半人半馬と軍人が織り成されています。軍人は長髪で、それは古代ギリシアの富裕層の男性の特徴とのこと。

これは、セレウコス朝シリアなど、ヘレニズム国家からもたらされた遺物かもしれません。なおもチャドータに限らずタリム盆地のタクラマカン砂漠に沿ったオアシス都市、紀元前はコーカソイドが住んでいました。

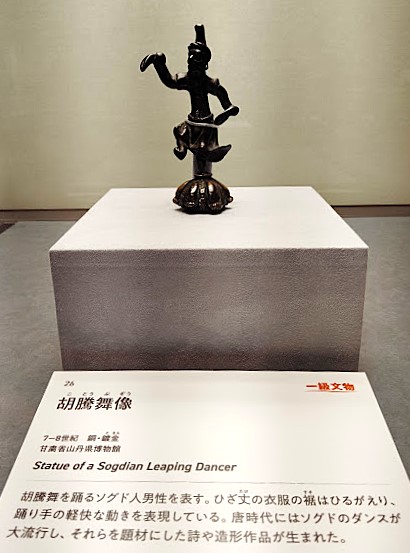

「金の張掖 銀の武威」と謳われた、中国の西域支配の関門、張掖の博物館に収められている、ソグド人の舞踊姿の銅像。隋唐の時代は、ソグド人の時代でもありました。

この像、胡騰舞像、つまり、激しく旋回続ける舞いを舞うソグド人です。胡人、つまりソグド人、シルクロードの通商ルートを担った民族。中央アジアのタジキスタンとウズベキスタンの一部が、今は昔のソグディアナ、ソグド人の故郷なのです。

ソグド人を表す胡人、ペルシア人を表す波斯人と区分すべきだと斯界で認められて、もう長い。

ソグド人による安史の乱がもし成功していたら、中国史のみならずユーラシア史も含め、世界史のすべてがひっくり返っていたでしょう。

この展覧会、貨幣コレクションの展示が充実していました。国際通貨のサーサーン朝銀貨はもちろん、クシャーン朝や東ローマ帝国の金貨、唐の開元通宝、本邦の和同開珎、美術史や世界史の大全でしかお目に罹れないような逸品ぞろい。

貨幣がなぜ遺物としてたくさん残されているのかは、戦乱の多かったヘレニズム諸国からシルクロード諸国を経て中国まで、人々は一時避難として財産を土中や山中に隠し埋ずめたからなのです。

つまり、二度と、それを取り戻しに向かえなかった、ということなのです。

おお、砂漠の正倉院、アスターナ!

1300年経たとは思えない色鮮やかな樹下美人図、ずっと世界史大全で見つめてきた、その実物が目の前に! 大感激!

トルファンはからからに乾燥しているので、古墳の遺体も自然にミイラ化しますし、遺物も保存状態がとても良い傾向にあります。

新彊トルファン アスターナ古墳群

アスターナとはウイグル語で“憩の場所”。カラ・ホージャ古墳群とも呼ばれるアスターナ古墳群はトルファン市街地の南東36kmの所にあり、トルファンの地下博物館とも言われる。

高昌国住民と唐代西州住民の墓地群で墓室からは大量の絹製品、陶器、文書などが出土しており、壁画やミイラも残る。これらは高昌国の歴史研究にとって貴重な資料である。ここにある全ての墓は、斜めの参道と地中にある墓室を持っており、平面的には「甲」字形をしているのが特徴である。

出土した資料によると、最古の物は紀元273年、(晋の泰始9年)、最も新しい物は紀元778年(唐の13年)の物とされる。見学できる3基215号と216号のうち壁画が残る210号には夫婦のミイラがある。

「 セイナン・スカイ 」 新疆館

かわいいなあ、童子たち。かかえている仔犬までかわいい。西域原産の犬とのこと。しかし、先述の樹下美人図もそうですが、人物にしろ風物にしろ、この古墳群の壁画として描かれているのは明らかに漢の文化です。

土着の車師人(アルタイ系遊牧民)、中央アジアのソグド人、そして漢人、当時のトルファンの冬の都の高昌故城には、それぞれの民族がそれぞれの墓葬文化で墓を築いていました。

トルファンは、前漢時代に屯田兵を派遣して以来、漢人の西域支配の拠点でした。そしてアスターナ古墳群は、駐在地で生涯を終えた漢人の墓域だったのです。いや、西域で生まれ、中国を見ることもなく亡くなった漢人も大勢いたはず。

こんなにも中華の中原から遠く隔たっていても、漢人は自分たちの風俗と文化を忘れることなく、むしろ遠く隔たっているからこそ、大切に守り抜いたのです。

シルクロードにおける壮大なノスタルジア、です。

ミニチュアサイズの副葬品群、その精緻さに圧倒されました。副葬品は明器と呼ぶそうです。実用品ではない、という意味。

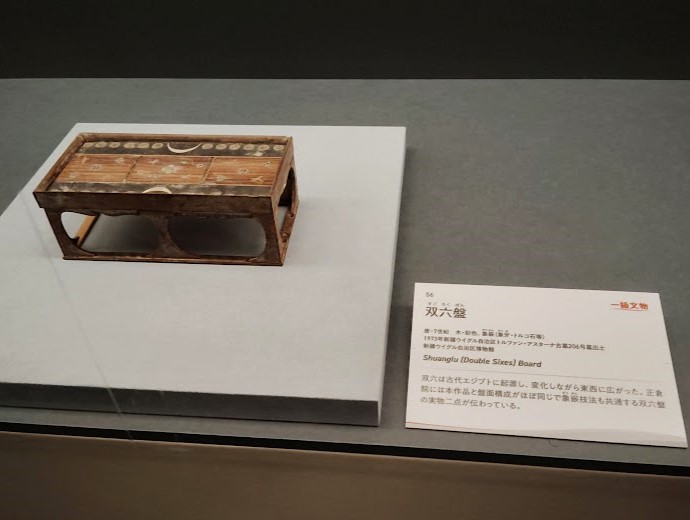

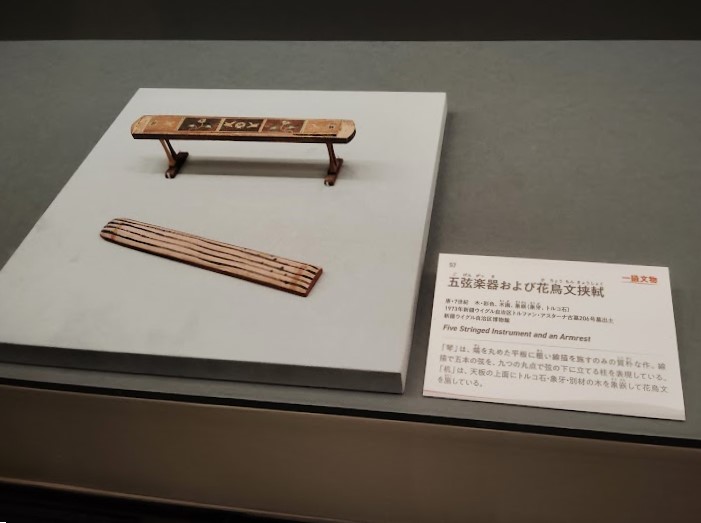

たくさん陳列されていたのですが、特に気に入ったのは、これらデザインがおそろいの、上述の双六盤と、五弦楽器(筝といわれています)と挟軾(肘置き)。正倉院宝物の実物大の遺物と、ほぼ変わらない。

砂漠の正倉院、アスターナ古墳群には、絶対に行きたい!

トルファンへの旅心、再燃しました。

青海ルート、吐藩、古代チベット帝国の文化の影響下の遺物群。これら、彩色が見事に残っている靴下と鞍敷の文様、漢風でした。

青海の熱水墓群は、吐藩の遺跡として最大規模のものです。中華の中原からは、氐や羌と北方蛮族呼ばわりされていた吐藩、7世紀にソンツェン=ガンポがチベット人として初めて統一した国家です。ソンツェン=ガンポは漢人とインド人の妃を迎えるなど、東西双方の文化を進んで受容した結果、それらはチベット仏教にも多大な影響を及ぼしました。

熱水墓群から出土された絹織物、これは吐藩の時代のものではなく、まだ鮮卑族の吐谷渾に支配されていた時代のもの。象、騎馬で鹿を狙う射手、獅子、駱駝、蓮華座、仏塔、そして中央に馬車に乗る太陽神ヘリオス、もう、東西シルクロードの歴史と文化のフルコース、です。

これは是非、復元に挑戦していただきたい、もっとじっくり眺めて調べてみたくなったので。

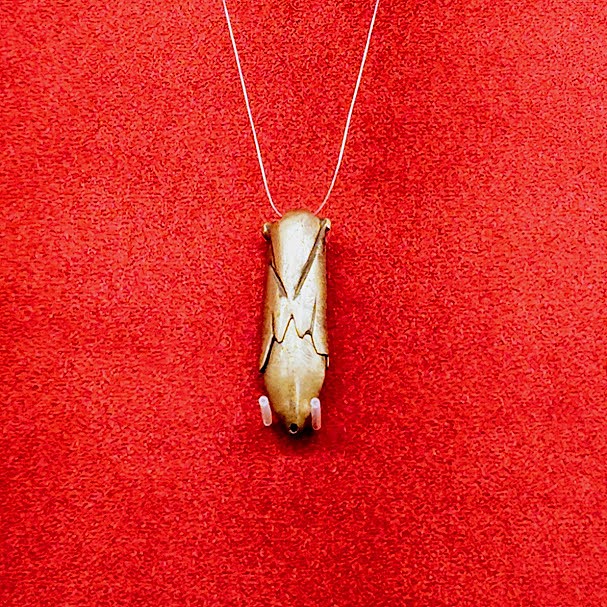

今回の大規模な展覧会で、実は最も見たいと思っていたお目当てが、この小さな蝉。私に先んじてこの展覧会を観覧された、奈良大学通信教育部の卒業生の先輩のIさんから教わっていたのです。「瓊花さんの卒業論文を読ませてもらってたから、この小さな蝉にどれだけ大きな意味が籠められているか、よくわかったわ」と。

敦煌の南東の寿昌城遺跡から発掘された蝉形金具、7世紀から9世紀の唐代に製造、青銅鍍金、長さ5.5cm、何に用いられたかは図録には詳細が記載されていません。ただ、殷代から蝉の文様は中国で多用されてきたことは明記されていました。

いつか、私の論旨が、中国まで伝わったらいいな、なんて壮大な夢を懐いてしまいました。

唐の時代の敦煌、この蝉ももしかしたら、それを持つにふさわしい「聖なる王」の身を飾ったものなのかもしれません。もしくは、純粋に副葬品だったのかもしれません。

敦煌の蝉。夢は広がるばかり。

史君墓石堂の複製品。西安で発掘されたソグド人の墓から発見された石の御堂。半人半鳥の神官が扉の両横に掘られています。これは、ゾロアスター教の御堂なのです。北周の時代、大象2年つまり西暦580年に制作されたことが漢文とソグド語の銘文で判明しています。ソグド人がいかに裕福で繁栄を極めていたか、よくわかる遺物です。

唐三彩の騎馬胡人像。現代の洋服とあまり違いがないのでは、ソグド人の服装。この颯爽とした身なり、隋唐の漢人の若者が一斉にかぶれたそうです、かっこいいいから。

双鳳双馬文円鏡、唐の時代、8世紀に製造された青銅鋳造、直径30cmの鏡。こんな彩色を施された銅鏡を見たのは初めてかもしれなくて、とても印象に残りました。平脱技法、要するに螺鈿細工の螺鈿を金や銀に置き換える技法。さらに紅も施され、どれだけ色彩豊かな銅鏡だったのか、思い図らずにはいられません。

息子はどの文物に興味を惹かれるのでしょうか。息子自身の感性に委ねます。

献馬図。これ、唐の太宗李世民の妃、韋貴妃の墓に描かれていた壁画です。明らかに、漢人ではない、おそらくは胡人。韋貴妃も馬に乗れたのでしょう。さすが、騎馬遊牧民、鮮卑。

息子が釘付けになった一級文物、六花形脚付杯。高さ5.4cm、口径7.9cm、小ぶりな杯ですが、純金の圧倒的な存在感。脚付の形状は西方からシルクロードを経由したもので、魚々子地に貴族の狩猟文様の線刻は中国風で、まさに今回の展覧会の「漢と胡の融合」を端的に示しています。

イデアはともかく、その文物の素晴らしさは息を呑むほど。うちの息子の全意識を奪うのも、当然です。いったい誰がこのお宝のなかのお宝を用いていたのか。

安史の乱の関係者が用いた気がするのは私だけでしょうか。

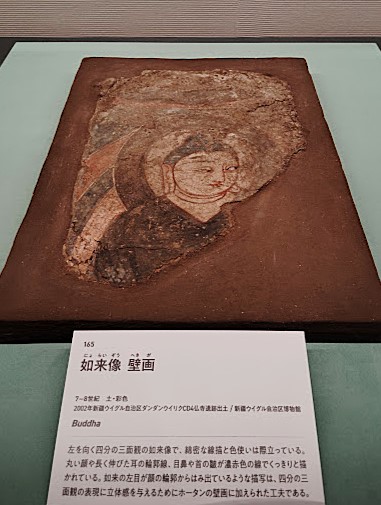

まさか「西域のモナリザ」を、生きてこの目で直に確かめられるとは。

ダンダンウィリクとは、ホータンの東のタクラマカン砂漠の中にあり、ヘディンとスタインによって明らかにされた古代ホータン王国のオアシス都市です。そのダンダンウィリクの遺跡から出土したこの如来像の壁画は、西域の画法を唐へもたらした尉遅乙僧が残したとも推察される、極めて精度の高い線描画なのです。如来の、あの目、あの眦、ぎりぎりのバランスを保ちながら、遥か遠くへ視線の矢を放つ。

私、もう、西域へ出向かなくてもいいのかも。それくらい、この唐代のホータンの壁画は最高傑作なのです。

魅力のかたまり、それがこの「西域のモナリザ」。

クチャ(亀茲)のキジル石窟と、鳩摩羅什の像。そもそも鳩摩羅什のお母さんのクチャ王女、死ぬまで仏教を研究し続けた女性で、1600年前でも自分の世界を持つ女性がいた事実、私には励みになる。

これが、敦煌の寿昌城。ここで、あの小さな蝉が発掘された。

やっぱり、行きたいな、西域、シルクロードへ。

シルクロードを――

――駆け抜けた!

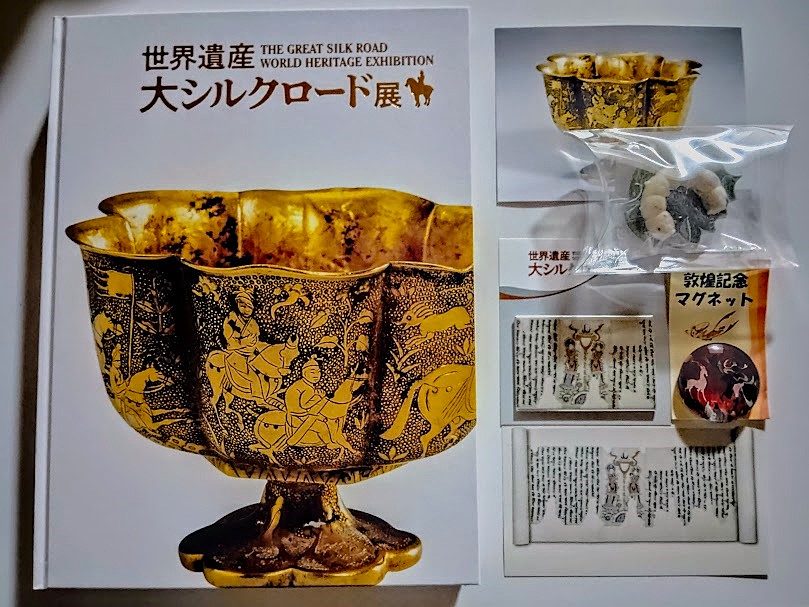

お楽しみのスーベニールショップ。息子は何やら怪しげなものを手に。

蚕の形のチョコレート。これ、大人気でした。息子ももちろん、一つ購入。食べるときは、目をつぶっていました。

だんだんと、中国の思惑が透けて見えてきたのですが、それはさておき、これほどの最高級最重要な西域のお宝を一堂に会すること、もうないかもしれないので、満喫するだけ満喫しました。

新風館、ものすごく久しぶり! 息子は初めての訪問。

「京都、なかなかいいね」と息子。ここらへん、混んでいないからね。

お宝ゲット。図録は必携。蚕のチョコレート、敦煌壁画のマグネット、ソグド文書のマグネットと絵葉書。これは、花も実もある展覧会でした、一生の想い出。