2025年2月18日、大阪府南河内郡太子町を横断する日本最古の官道「竹内街道・横大路」をメインに、上ノ太子エリアを散策しました。

先ずは、聖徳太子の永眠地、磯長山叡福寺まで。寒くはありましたが、好天に恵まれて、散策日和でした。

西の門から入ったのですが、この通り、河内側から二上山がくっきりと。すばらしい立地です、上ノ太子、厩戸皇子の終焉地。

上ノ太子あたりの南河内からは、こんなに美しい稜線を描くのですね、二上山、大和側の私の産土の山。

宝塔は江戸時代の再建ですが、古代の息吹が伝わるように落ち着き払った佇まい。

金堂から、宝塔と南大門を臨む。ああ、これは素晴らしい眺め、胸が透く。

金堂には御本尊の如意輪観音が坐す。ここに限らず、聖徳太子に縁あるお寺は、質実剛健な装い、すがすがしい。

叡福寺境内の古墳、聖徳太子のお墓です。ちょっと、法隆寺に似ているような、この清雅な雰囲気。

叡福寺と聖徳太子

叡福寺は、推古天皇30年(622年)旧暦2月22日(太陽暦4月11日頃)、太子が49歳で薨去された後、前日に亡くなった妃 膳部郎女(かしわべのおおいらつめ)と、2か月前に亡くなられた母 穴穂部間人(あなほべのはしひと)皇后と共に埋葬され、推古天皇より方六町の地を賜り、霊廟を守る香華寺として僧坊を置いたのが始まりです。

神亀元年(724年)には聖武天皇の勅願により七堂伽藍が造営されたと伝えられます。叡福寺ホームページ

聖徳太子御廟 宮内庁管轄

直径54・3m、高さ7.2mの円墳。横穴式石室で、太子と母后・穴穂部間人皇女、妃・膳部大郎女の三体を合葬した三骨一廟です。

叡福寺ホームページ

私は、随分と昔、ほんとうに幼いころ、このお寺にお参りした覚えがあります。

来し方行く末。

万感、胸に迫るものがありました。

西方院から、叡福寺の南大門と聖徳太子御廟を臨む。西方院は、日本で最初に得度した僧尼である聖徳太子の三人の侍女が開基のお寺です。

いかにも尼寺らしい、こぢんまりとした典雅なお寺。

雛人形展が催されていましたが、先を急いでいたので、次の機会があれば。

改めて、叡福寺を正面から拝して。

飛鳥で生まれ斑鳩で生きた厩戸皇子、ここで、磯長の王家の谷で、眠っている。

安らかに。

日出処というのは、この国のことだ。どうだ、いい表現だろう。

山岸凉子『日出処の天子』

お昼ご飯、叡福寺の近くの小さな大衆食堂で、びっくりするくらいおいしくて安いお好み焼きをいただいたのですが、地元の常連さんたちが普段使いされているお店で、写真撮るのも憚られました。お客さんがセルフで盛り付けるおでん、あれもいくつか食べておけば良かったとは、食い意地の張った私の正直な感想。

で、腹ごなしではありませんが、散策再開。聖徳太子のお父さんの用明天皇のお墓。天皇陵は、下手に撮影すると画一的になってしまいます。これも、まさに、それ。住宅地のなかの古墳なので、景色の特徴は、かすかに二上山が見える程度。

その点、高台に築かれた推古天皇のお墓は、開放感あふれる立地でした。

聖徳太子の父方の伯母、それが推古天皇。日本初の女性天皇です。

御陵の周りは休耕田、遮るものなく、たいへん清らかに保たれています。

双子塚古墳は整備中でした。風が吹き降ろされる金剛葛城山脈に、荒涼とした魅力溢れるスコットランドが重なり、ふいに、ものすごく遠くへ来た気がしました。

鮮烈に日本史デビューした女帝が眠るだけあり、極めて美しい古墳です。地元の方に愛されて、大切にされていることがよくわかる御陵です。

風の神を祀る科長神社から、小野妹子の墓を目指して。なかなかの急勾配に見えますが、長谷寺の石段のように適度な薄さの石の積み上げなのでスイスイ登っていけました。

小野妹子のお墓、小高い丘の上にあり、なかなかの絶景。

ここも、なんとなく、来たことがあるような。あんまり覚えていないのですが。

で、元来た道を戻り、叡福寺を通り過ぎ、太子町と羽曳野市の境、源氏三代の墓へ。薮を踏み分け掻き分け、は言い過ぎですが、一人で行くのはちょっと怖い、そんなエリアなのです。だいぶ昔にウォーキングの会か何かで訪れたのですが、そのときももちろん大勢で、でした。

先ずは、源頼信のお墓。この方のお墓がいちばん、隠れた場所にあり。

源氏三代墓

所在地:羽曳野市通法寺

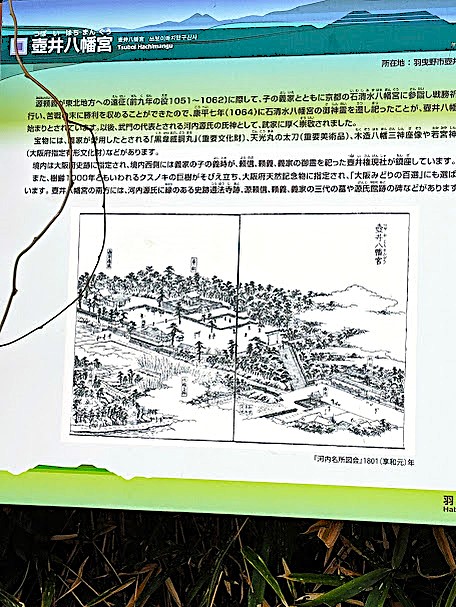

11世紀の中頃、源満仲(みなもとのみつなか)の子頼信(よりのぶ)は河内国司に任ぜられて、河内国石川郡壺井に屋敷を構えました。その後、頼信の子である頼義(よりよし)と孫の義家(よしいえ)の三代が壺井本拠地としたことから「河内源氏の発祥(はっしょう)の地」と言われるようになりました。

頼義と義家は、前九年の役や後三年の役で活躍し、特に義家は八幡太郎(はちまんたろう)と呼ばれて東国に地盤を広げ、武家の棟梁としての地位を確立しました。 鎌倉幕府を開いた源頼朝の先祖にもあたります。

88歳でこの世を去った頼義は、遺言により河内源氏の菩提寺(ぼだいじ)である通法寺の観音堂の下に葬られたと伝えられています。現在、通法寺境内(けいだい)の西端に頼義の墓があり、石垣に囲まれた基壇(きだん)が残っています。江戸時代に書かれた『河内名所図会(かわちめいしょずえ)』には堂が描かれており、かつては墓堂(ぼどう)が建っていたことがわかります。また、頼信、義家は通法寺の南の山上に葬られたと伝えられ、円形の塚が残っています。

羽曳野市ホームページ

源義家のお墓。あの有名な八幡太郎義家、です。大河ドラマの『炎立つ』では、佐藤浩市さんが好演されていました。

源頼義のお墓。先述の『炎立つ』での佐藤慶さん演じる源頼義、渡辺謙さん演じる藤原経清を刃こぼれさせた鋸で首を挽かせて生殺しにする、もう、トラウマ。でも、当時の大河ドラマ、史実に忠実で、歴史の容赦なさ情けのなさを描くに吝かでないその毅然とした姿勢には、敬服します。

さて、源氏三代、この二代目の頼義の功績あってこそ、のちの武家の棟梁の栄光に結びつくのです。

河内源氏の夢の跡。鎌倉幕府を切り開いた頼朝も、花と散った義経も、この一族の直系です。

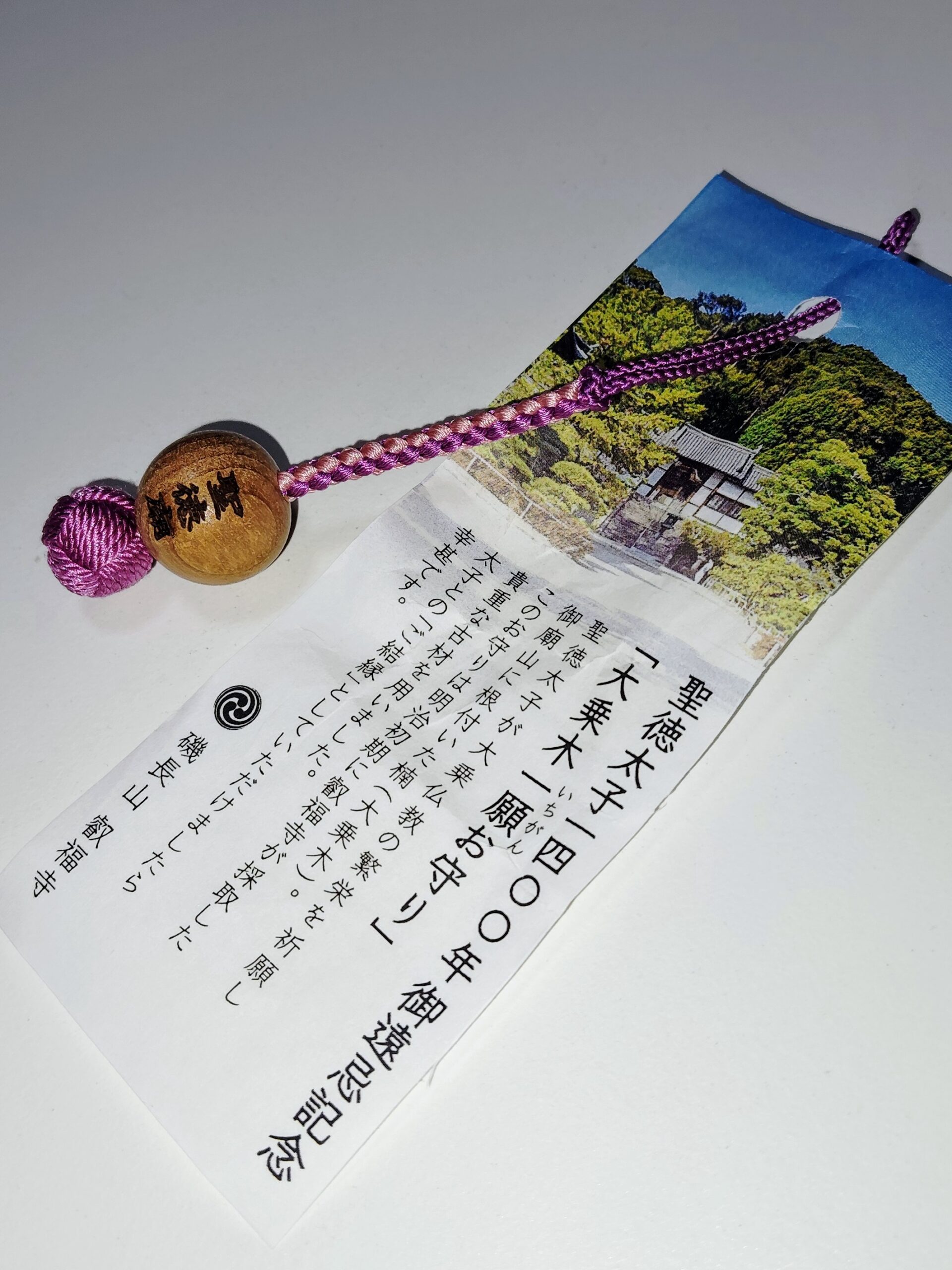

壼井八幡宮、河内源氏の氏神です。ここらあたりで、ときどき小雪が混じる空模様に。

壺井の井戸

前九年の役の天喜5年(1057)6月7日、頼義公・義家公父子が賊と戦う時大干魃にて飲料水乏しく、まさに敗北せんとするときに、頼義公は下馬脱甲合掌、干天に祈って「諸軍渇に堪えかね、将に敗戦とす。伏して願わくば軍中に、水を得さしめ給え、帰命頂礼八幡大菩薩南無通法救世大士、擁護の手垂れ給え。」と申されしばらく礼拝された後、自ら弓矢をもって岸壁を穿ち給えば、そこより清水湧き出し、熱渇はたちどころに除かれた。これにより、諸軍は大いに勢いを得、遂に賊を誅伏することができた。

因って凱旋の際、この清水を壺に入れて持ち帰り、城域内に井戸を掘り井底に壺を埋めて壺井水と称した。以後、香呂峰の地名は、壺井と改められた。湧水は今の北上川となったといわれている。壺井水の井戸は、現在も完全に保存されており、最近まで飲料水として利用されていた。

壼井八幡宮ホームページ

そもそも、河内源氏の棟梁館、なのですね。

ここのお宮さんの石段、これこそ急勾配で、怖い怖い! 厳しいなあ、さすが武家のなかの武家の氏神。

しかし、登り切った高台の上に、意表を突くほど、とても伸びやかな美しい社が並び立っていました。

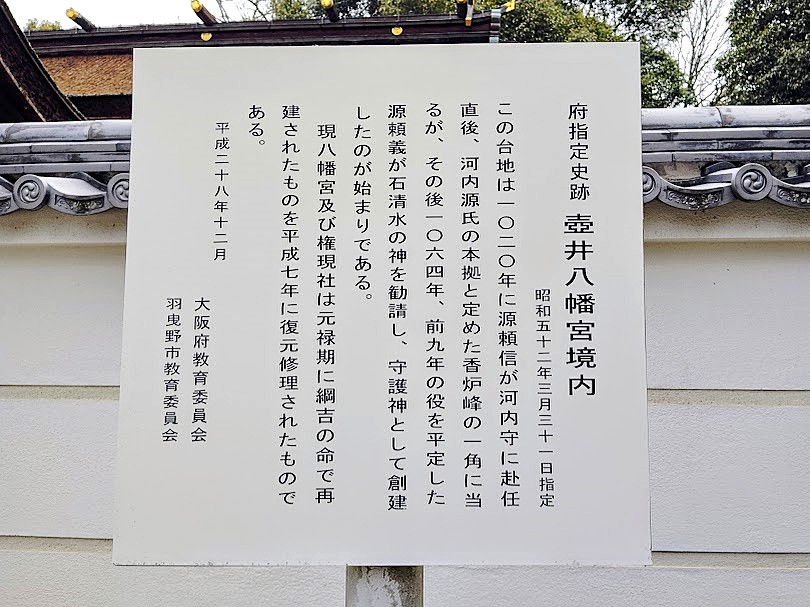

壺井八幡宮

御 祭 神:誉田別尊・仲哀天皇・神功皇后

寛仁4年(1020)多田満仲公の4男・源頼信公は河内守に任ぜられ、この地の香呂峰に館を営み同年9月10日より居住、河内源氏の祖となる。

翌年、長子頼義公誕生、河内源氏の第2代となる。

長暦2年(1038)7月14日、頼義公の長子八幡太郎義家公当地に誕生、続いて次男加茂次郎義綱公、三男新羅三郎義光公等が誕生することにより、河内源氏の嫡流は発祥の地となった。

第70代後冷泉天皇の永承6年(1051)、奥州に安倍頼時とその子貞任・宗任の乱がおこり頼義公に賊を平定するようにとの勅命が下り、鎮守府将軍陸奥守に任ぜられた。出陣に際し、石清水八幡宮に詣で戦勝を祈願し、12年3ヶ月の苦戦の末、康平5年(1062)賊を平定した。凱旋後、誓願の験ありとして、康平7年(1064)5月15日、社殿を建立し、石清水八幡宮の神霊を遷し祭ったのが、壺井八幡宮である。この時、香呂峰の地名を壺井と改めた。

壼井八幡宮ホームページ

壺井権現社

御 祭 神:源頼信公・源頼義公・源義家公

天仁2年(1109)正月3日の夜、義家公の5男左兵衛尉義時公が、父祖三将軍の夢のお告げに「吾等三者の霊を祭祀すべし。然らば、王城を鎮護し、永く源家の守護神たたらん。」とありしにより、八幡宮西方に地を選んで社殿を造営、同年8月18日竣工、三将軍の荒御霊を奉斎し、壺井宮と称し、河内源氏の崇廟とした。即ち、世にいう源氏三社(京都・六孫王社、摂津・多田社、河内・壺井宮)の一つである。

壼井八幡宮ホームページ

境内の樹齢1000年の大楠。八幡太郎義家がこの地で生まれた記念に植えられた、とのこと。

私は木登りが好きな幼児だったので、このお宮さんの近所に生まれていたら、この御神木に攀じ登って、大枝に跨って歌でも歌って、地上からしこたま叱られていただろうな、と想像してしまいました。

いや、もっと登れ、もっと進め。

そう私の頭上の梢から、八幡太郎義家が笑って手を差し伸べてくれている、そんな調子の良い夢を。

吹く風をなこその関と思へども道も狭に散る山桜かな

戦よ、もう起こってくれるな。桜の花が散るように、人の命も散るではないか。

源義家『千載和歌集』

古代から中世にかけて、私の大好きな歴史上の綺羅星の軌跡を辿った、上ノ太子、明るくて爽やかな心地で一貫された旅でした。